За 1920-1930 гг. на территории СССР то и дело находили целый ряд местонахождений ископаемых позвоночных. Богатые и по разнообразию и по количеству материала, сборы из этих местонахождений привлекали к себе внимание палеонтологов, изучивших и описавших эти находки. Крупное научное значение этих местонахождений не только для советской, но и для мировой науки было общеизвестно; необходимость же для планомерной и систематической их разработки специальной организации и больших средств, посильных лишь научному учреждению всесоюзного характера, привели к тому, что эта задача легла по преимуществу на Геологический музей Академии Наук СССР, ежегодно снаряжавший палеонтологические экспедиции в различные части обширной территории Союза.

Весьма интересной и удачной оказалась очередная экспедиция Остеологического отдела музея, работавшая под начальством М.Г. Прохорова летом 1929 года. На этот раз раскопки были поставлены на Иртыше, около города Павлодар, где в 1928 году в результате продолжавшихся несколько лет поисков была, впервые для Сибири, была обнаружена фауна гиппариона. Широкий размах работ и поразительный по своему обилию материал, который был добыт экспедицией, придают этим работам исключительный интерес и право на внимание не только специалистов-палеонтологов, но в известной мере и всех вообще любителей природы. Ввиду этого, портал Qazaqstan Tarihy и считает уместным дать краткое описание самих работ экспедиции, которой, помимо производства раскопок в Павлодаре, удалось также провести рекогносцировочную работу и произвести небольшие сборы ископаемых млекопитающих из новых местонахождений. Но главной задачей экспедиции являлась именно раскопка павлодарского местонахождения. Однако, прежде чем перейти к описанию этих работ, необходимо вкратце остановиться на геологическом строении самого берега, в обнажении которого и была найдена фауна.

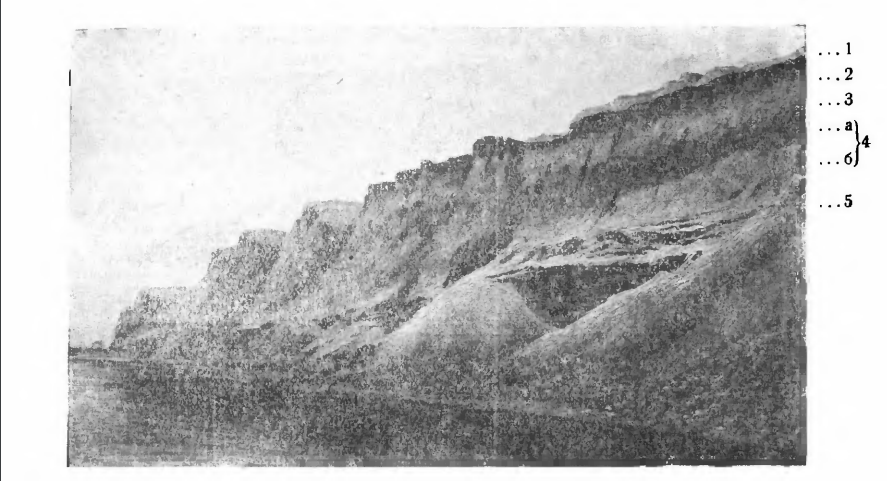

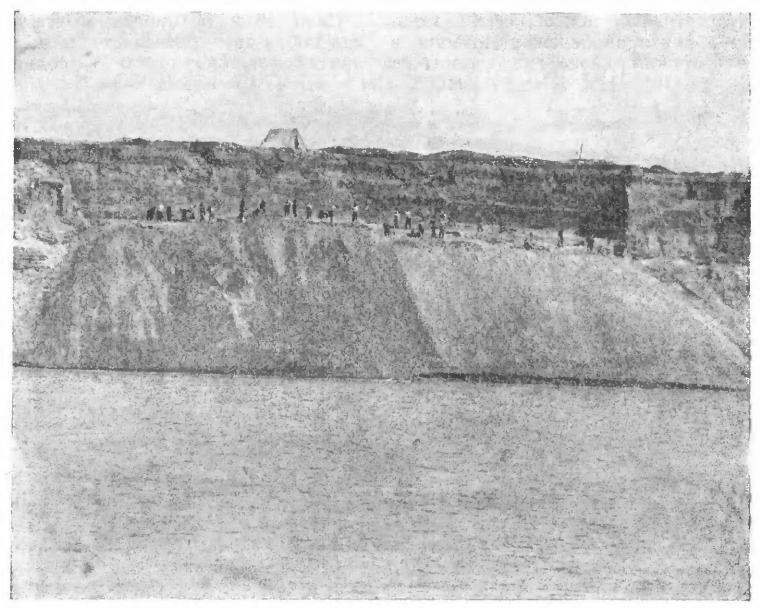

Высокий правый берег Иртыша у Павлодара был сложен рыхлыми породами и поэтому сильно размывался Иртышем. При осмотре этого берега невольно обращало на себя внимание обнажение несколько вниз по реке от так называемого Гусиного Перелета, около пересекавшей Иртыш телеграфной линии. Считая сверху вниз, мы здесь встречаем (фиг. 1):

1) желтый тонкослоистый песок, мощностью до 1 м;

2) слой погребенной почвы, около 1 м;

3) песок желтовато-бурый, в верхних горизонтах с известковыми пятнами, около 2 м.

Фиг. 1. Правый берег Иртыша около Гусиного Перелета в Павлодаре. Объяснение в тексте.

Эта песчаная толща была весьма характерна для правобережья Иртыша в Павлодарском районе, где она обычно содержала разрозненные остатки послетретичных млекопитающих. Около Гусиного Перелета она налегала на размытую неровную поверхность пестро-цветной глины, относившейся уже к нижележащей, более древней глинисто-песчанистой свите, в которой можно отличить (фиг. 1):

4) пестрые глины, красноватые с зелеными и голубыми пятнами в верхней половине (а), а в нижней (б) принимающие характер очень плотного, светло-серого мергеля, около 2,5 м;

5) серый, сильно песчанистый суглинок, переходящий внизу в сильно цементированный песок, 1,5 м;

6) желтые и бурые пески со сложной слоистостью, местами сильно слюдистые, до 8 м

Эта вторая глинисто-песчанистая толща, содержащая фауну гиппариона, подстилается мергелистой светло-серой глиной неопределенной мощности (до 2 м над водой), относимой здесь предположительно к палеогену. Слои 4б и 5 (иногда залегающие линзообразно) оказались здесь, на протяжении около 100 м, содержащими огромное количество костей, ярко выделяющихся на фоне песков своим белым цветом. Раскопка и была поставлена в месте наибольшего скопления этих костей, рядом с небольшой пробной раскопкой П.И. Преображенского и Ю.А. Орлова; вертикальная мощность костеносного горизонта оказалась здесь достигающей 3,5 м. Необходимо отметить, что разрозненные остатки этой же фауны вываливаются из берега и вниз и вверх по течению Иртыша от места раскопок, общей сложностью на протяжении почти километра. Наконец, остатки этой фауны находятся в песках, в 1,5 км от Гусиного Перелета вниз по Иртышу. Значительное количество костей и зубов, лежащих вдоль берега по бечевнику, побудило М.Г. Прохорова поставить и в этом месте пробную раскопку. Оказалось однако, что фауна находится здесь во вторичном залегании, в песках, имеющих, по-видимому, четвертичный возраст. Поэтому все внимание в дальнейшем и было уделено раскопке на Гусином Перелете. Первоначально предполагалось вести работу с таким расчетом, чтобы, дойдя до костеносного горизонта, обнажить на нем площадку размером 20х15 м. Однако, простирание костеносного пласта в сторону от Иртыша, вглубь берега, не было известно. Поэтому, чтобы не рисковать временем и средствами, было решено изменить план работ, уменьшив раскопку в ширину до 8 м и увеличив, взамен этого, ее протяжение вдоль берега до 26 м. 3 июня было приступлено к сбрасыванию лежащих над костеносным горизонтом немых песков, а 23 июня работы дошли до костеносной толщи, на которой и была расчищена площадка размером 26х8 м.

В это время экспедицию чуть не постигла катастрофа: во время обмера работ, перед самым началом разборки костеносного пласта, с легко осыпающейся кручи сорвался и упал с большой высоты на твердую, как камень, глину начальник экспедиции М.Г. Прохоров. Однако, все обошлось относительно благополучно, и 26 июня было приступлено к добыванию костей. Работе сильно мешал ветер, который дул нередко круглые сутки, притом со страшной силой, и буквально засыпал тучами песка и людей и добытые кости. Это досадное обстоятельство временами заставляло прекращать работу даже привычных к этому «павлодарскому дождику» местных рабочих. Не унывали лишь стрижи, не только успевшие за это время устроить массу гнезд в обрыве над раскопанным участком, но и приступившие к выводу птенцов.

С напряженным вниманием следили участники работ за первыми сборами. Увы, они не предвещали ничего хорошего. Плотная, крепкая, как кремень, мергелистая глина с трудом поддавалась даже ударам лома; работа двигалась очень медленно. Между тем, кости оказались очень хрупкими и во всяком случае значительно менее прочными, чем окружающая их порода; невольно хотелось бы применить способ разработки подобного рода местонахождений ископаемых позвоночных, применяемый большими американскими палеонтологическими экспедициями, т.е. отправку в Музей огромных глыб породы с тем, чтобы добывание самих костей целиком отложить до более удобной и спокойной обстановки в препараторской. Вдобавок, целыми оказывались только мелкие, более прочные кости конечностей и отдельные зубы; все же крупные части скелета, в том числе и черепа, были неизменно раздавлены и расколоты на мелкие куски тяжестью вышележащих слоев. Правда, мергелистая глина была так переполнена остатками млекопитающих, что буквально производила впечатление щебня из обломков костей и зубов, - но это был именно только щебень... Ввиду возникших, таким образом, сомнений в успешности раскопки, М.Г. Прохоровым было решено сократить площадь разрабатываемого участка и вместо предположенных 200 кв. м костеносной толщи разбирать только 80, расположенных непосредственно у обрыва берега.

Однако, эта безотрадная картина стала быстро меняться, когда после пятнадцатидневной мучительной работы в мергелистой глине удалось, наконец, дойти до нижней, песчанистой, половины костеносного слоя [фиг. 1 (5)]. Одни за другими стали появляться сначала разрозненные кости и зубы, притом прекрасной сохранности, затем целые груды отдельных костей, большие участки позвоночников и, наконец, целые конечности (фиг. 3) и черепа гиппарионов, носорогов, жираф и т.д. Местами кости оказались нагроможденными в таком количестве и притом так перепутаны друг с другом в хаотическом беспорядке, что пришлось оставить всякую мысль о разборке на месте переплетенных конечностей, к тому же прочно связанных друг с другом окружающей породой. Работа пошла в дальнейшем таким образом, что несколько наиболее опытных рабочих осторожно большими ножами вели разборку пласта, обнажая крупные кости и черепа, которые тотчас же пропитывались клеем и обмазывались глиной (фиг. 4). Получавшиеся таким образом «пироги» (фиг. 5), нередко достигавшие внушительных размеров, по мере подсыхания глины, на носилках подымались наверх и на подводе увозились в сарай. Бесчисленные отдельные зубы, фаланги и другие мелкие кости конечностей, встречавшиеся буквально на каждом шагу, запаковывались отдельно от больших костей и почтовыми посылками отсылались в Ленинград.

Фиг. 3. Нога жирафа, обнаженная раскопкой.

Фиг. 4. Обмазывание крупных костей глиной.

Фиг. 5. Глиняные «пироги» с костями.

Успех раскопки стал так очевиден, что не только заставил забыть о неудачах первых недель, но и невольно привел М.Г. Прохорова к мысли о расширении работ. Было решено продолжить раскопку вниз по течению Иртыша, вдоль берега, в котором в изобилии виднелись многочисленные кости и зубы. 14 июля рабочие вновь приступили к сбрасыванию «пустой породы [четвертичных песков (слои 1-3, фиг. 1) и верхней половины неогеновой глины (слой 4а, той же фиг.)], а 25 июля началась разборка костеносного пласта на вновь расчищенной площадке, размерами 26х6 м и продолжение той же работы на первоначальном участке. Эта вновь обнаженная площадка дала не менее обильный материал, чем первая, притом великолепный по своей сохранности.

Свои работы экспедиция продолжала до конца августа, когда их пришлось прекратить за истощением средств. Кроме множества разрозненных зубов и мелких частей скелета, заполнивших около сотни почтовых посылок, экспедицией было доставлено в Геологический музей свыше 16 т груза в ящиках, потребовавших для своей перевозки особый вагон. Для того, чтобы собрать весь этот материал, пришлось в общей сложности «убрать» около 15 000 куб. м песков и глин.

В заключение следует отметить, что павлодарское местонахождение фауны гиппариона представляет, прежде всего, большой интерес в том отношении, что содержит огромный и совершенно новый материал по верхнетретичным млекопитающим. Весьма интересно то обстоятельство, что это местонахождение гиппарионов, жираф и других представителей «пикермийской» фауны является расположенным севернее других ее выходов и вместе с тем вряд ли может оказаться для Западной Сибири самым северным. Наряду с естественно возникающим вопросом о распространении этой фауны здесь, встает и другой вопрос, именно, сопоставление ее с другими известными из Азии фаунами гиппариона. Нельзя, наконец, не отметить и того обстоятельства, что континентальная третичная толща Западной Сибири вообще до середины ХХ века оставалась сравнительно слабо изученной, а отложения, ее слагающие, в громадном большинстве случаев в палеонтологическом отношении немыми. Систематическое изучение этих третичных млекопитающих представляет, таким образом, не только палеозоологический интерес, но и должно существенно осветить третичное прошлое вообще. Поэтому не только продолжение раскопки павлодарского месторождения, но и дальнейшие поиски третичных ископаемых млекопитающих в Западной Сибири вообще и детальная научная обработка этих сборов были в совокупности одной из трудных, требовавших больших средств, времени и кропотливого труда, но несомненно благодарных задач Геологического музея.

Фиг. 2. Общий вид раскопки с левого берега Иртыша.