С весны до осени 1911 года профессор Машасек производил исследования в западной части Тянь-Шаня, на восток от Ташкента, главным образом по северной окраине Ферганской области.

Во время первого своего путешествия он прошел через богатую лесовую область в окрестностях Ташкента и террасы нижнего течения Чирчика. Затем посетил южную часть Чаткал-тау, лежащую выше болотистых степей Ферганской области, которая была заполнена в четверичную эпоху огромными аллювиальными наносами, поднявшими значительно уровень ее дна. Культурными местами здесь являются только оазисы, которые расположены в местах выхода из гор главных потоков.

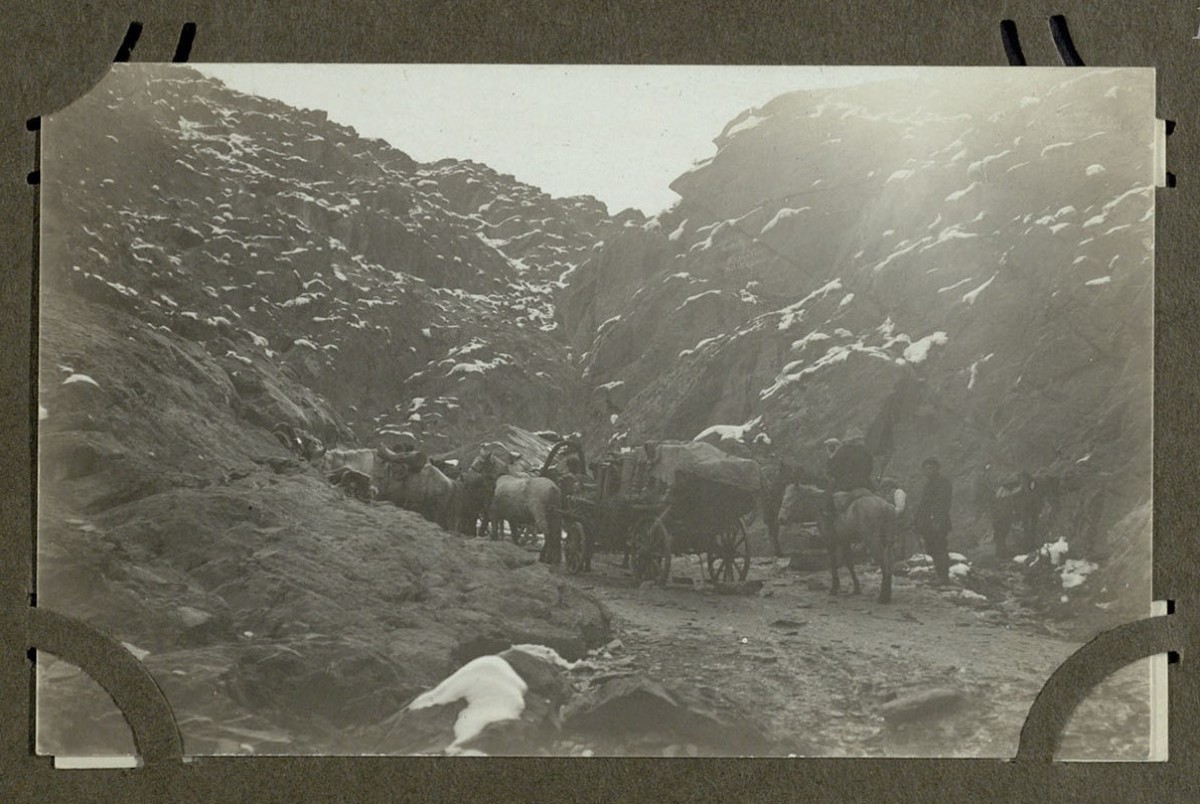

Второе путешествие было посвящено изучению явлений четверичной эпохи в Таласском Алатау, в частности определению возраста современной морфологии Чаткал-тау, и исследованию распространения ледников.

На северо-востоке экспедиция ограничилась исследованием области со сложным геологическим строением, лежащей на перекрещивании Чаткал-тау и Ферганского Каратау. Здесь были открыты лишь слабые следы оледенения.

Самая западная часть Тянь-Шаня представляет 3 серии различных горных пород. Это, во-первых, палеозойские отложения – песчаники, конгломераты и глинистые сланцы; затем 2 последовательных группы вулканических пород, появление которых в этих отложениях произошло, очевидно, позднее ниже-каменноугольной эпохи, так как породы этого возраста местами метаморфизованы, благодаря внедрению первых. Наконец, в несогласном напластовании с предыдущими лежат песчанники и конгломераты верхнего мела и самых нижних слоев эсцена, точнее отложений, начиная с сенонского яруса и кончая эоценом. Отложений мезозойской эпохи нет совершенно. Поверхность пород третьей серии вся покрыта рыхлыми континентальными обломками и автор дает этой поверхности название «степной поверхности», сопоставляя эти отложения с известными хан-хайскими отложениями.

Этот характер отложений меняется только на западе, где наблюдается нео-меловая трансгрессия и где располагалось нуммулитовое море, распространявшееся от Ферганы до бассейна Тарима.

Эти горные породы подвергались складчатости в двух направлениях, идущих под прямым углом друг к другу, что давно уже было отмечено Мушкетовым. Направление складчатости – с северо-востока на юго-запад (Чаткал-тау) и с северо-запада на юго-восток (Ферганский Каратау). Хронологическая последовательность этих двух складчатостей долгое время составляло спорный вопрос. Но в противоположность последним заключениям Кейделя, автор предлагает, что она происходила приблизительно одновременно, в конце первичной эпохи. Эти складки являются результатом двух горообразующих толчков, действовавших в одно время и перпендикулярно один другому.

Горообразующие процессы третичной эпохи не оказали на них никакого влияния. Эти последние не дали видимых орографических результатов, за исключением разве некоторых частей горных окраин, например, в западной окраине Ферганской области. Результаты тектонического воздействия здесь выражены краевыми складками и линиями главных трещин. Внутри массива силы третичной эпохи проявились почти исключительно в сбросах и сдвигах; в большей части горной системы третичные отложения не сложены в складки и имеют едва заметный уклон. Отсутствие третичных складок объясняет, по мнению автора, почему направление и следы палеозойской складчатости не были изменены и стерты.

Морфологическое развитие этой горной системы происходило следовательно в таком виде: свита палеозойских слоев подверглась в конце каменноугольной эпохи двойному горообразовательному толчку, что дало в результате интенсивную складчатость в двух перекрещивающихся направлениях. Затем наступает период абразии или сноса, длившийся чрезвычайно долго и закончившийся периодом, в который происходило образование значительных масс речных отложений. Этот период приходится на конец меловой эпохи и на эоцен. В конце этого периода, местность сделалась почти равниной и лежала на уровне эоценовой трансгрессии. Доктор Машасек нашел следы «до третичной» топографии и как пример ее указывает на ровную, довольно обширную часть бассейна Ангрена; здесь третичные слои слабо наклонены к северу-западу относительно древней абразионной поверхности, на которой они расположены. Затем, в третичную эпоху, вступают в действие горообразовательные процессы, не давая, впрочем, настоящих складок. Одновременно с этим происходит эрозия и устанавливается современный рельеф. В целом Тянь-Шаня для доктора Машасека это мезозойская равнина, разбитая в третичную эпоху вертикальными движениями.

Что же касается ледников, автор отмечает их незначительность в настоящее время в западном Тянь-Шане; они существуют здесь по большей части в форме ледниковых цирков. Климатическая граница снеговой линии для Чаткал-тау была определена от 3700-3900, для Таласского Алатау от 3450-3600; другими словами, согласно правилу, она выше по направлению к центру массива, чем к периферии.

Ледники четверичной эпохи оставили значительные массы отложения. В пяти долинах, из 18 исследованных, во время ледникового периода были развиты ледники громадных размеров, длина их достигла 16-20 км, нижняя граница в среднем 2500 м. Граница снегов в четверичную эпоху представляла те же свойства, что и теперь; 3100-3500 метров для Чаткал-тау, 2900-3050 для Таласского Алатау.

Наконец, в четверичную эпоху наблюдается образование больших террас из валунов различного происхождения.

Можно насчитать три стадии углубления долин в этих террасах. В начале этого периода образования долин происходит и отложения леса.