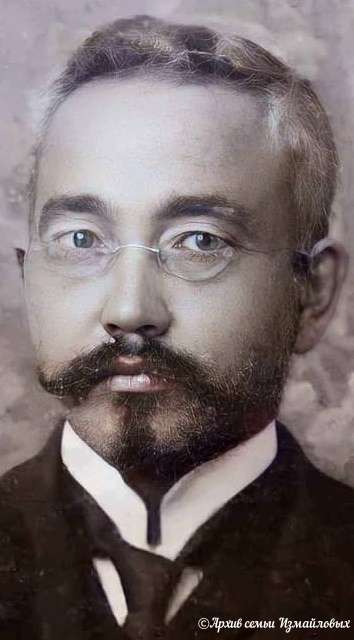

Первая балканская война 1912 г., в которой объединенная договоренностями Болгария, Сербия, Греция и Черногория объявили войну Османской империи, как известно, отозвалась эхом как в общественной, так и в политической жизни российского общества, расколов их симпатии на сторонников «православного креста» и «полумесяца». Мусульмане России - второе по численности население исповедующие ислам, проявляя лояльность российскому государству, в то же время, в глубинных чувствах испытывали сопереживание своим единоверцам – Турции. К числу выразителей своих взглядов на происходящие события можно отнести проживавшего в Санкт-Петербурге отставного коллежского регистратора, частного поверенного, в последующем известного общественно-политического деятеля Туркестанского края, одного из лидеров организации «Улема Джамияти» Сер-Али Лапина. Открытое письмо, адресованное видному деятелю, руководителю «Конституционно-демократической партии» П.Н. Милюкову на его публикацию в газете «Речь», позволяет расширить представление о политической биографии С.-А. Лапина, внесшего вклад в устремлении тюркско-мусульманских народов к независимости после крушения Российской империи в 1917 г., который до сегодняшнего дня остается не изученным должным образом.

Представляемый архивный документ находится на хранении в фондах Государственного Архива г. Москвы. Материал публикуется по современным правилам правописания с сохранением стилистических особенностей подлинника.

Русско-мусульманские отношения. От мусульманина о любви к ближнему. Открытое письмо П.Н. Милюкову.

Павел Николаевич

Разыгравшиеся на Балканах события, помимо общеполитического их значения, у нас в России затронули одну из деликатнейше-чувствительных струн нашей внутренней жизни. Я говорю о наших русско-мусульманских отношениях. С момента возникновения указанных событий мы, русские мусульмане, с напряженным вниманием следим не только за ходом самих событий, сколько за отношением русского общества к этим событиям. Мы видим, что сочувствие всего русского общества на стороне славянских государств, и это мы находим вполне естественным и понятным. Мы также не могли не видеть, что людям известного воспитания и политического мировоззрения сочувствия к славянам диктуется побуждениями либо узко-национальным, либо фанатично-вероисповедного свойства. Мы видим ликование людей, праздновавших торжество креста над полумесяцем. Но всему этому мы не удивились. Нас в этом вопросе интересовала лишь роль той части русского общества, на политическом знамени которой значились слова: свобода, равенство и братство. Мы полагали, что сочувствие прогрессивной части русского общества к славянам может быть основано им на необходимости поддержки славян в реальных политических интересах России или же на моральной обязанности русского общества заступиться за угнетаемые племена в целях достижения им политических прав, но отнюдь не на близость славян к русскому народу по крови или религии, ибо, как нам казалось, последнее противоречило бы тому политическому учению, которое исповедует эта часть русского общества.

Но все наши сомнения на это этот счет Вы, Павел Николаевич, рассеяли в Ваших обращениях к молодежи, помещенных Вами в «Речи» по поводу дня «славянских флагов». В последнем обращении Вы сделали ценное для нас признание, что «человеческая слабость и ограниченность поднимается до общечеловеческого только в идее и в личностях, но остается связанной родной средой в чувствах и коллективном действии». Этим вынужденным Вашим признанием Вы настолько много сказали, что устраняется в дальнейшем необходимость искать причину оставления Вами без ответа вопроса Вашего корреспондента: почему русское общество не собирает на раненых турок. Поэтому оставим в покое и отвлеченные общечеловеческие идеи, не будем трогать Вашей ссылки на необходимость защиты славян от турецкого гнета якобы во имя победы культуры, а подойдем к вопросу с другой, более жизненной стороны, со стороны «уважения к чувству миллионов русских граждан, исповедующих ислам», о чем Вы упомянули в первом своём обращении к молодежи. Попытаемся разобраться в этом вопросе, исходя из вновь выдвинутого Вами положения о «праве любви» каждого к «близким» (а не к ближним) и с точки зрения требований нашей совместной государственно-семейной жизни.

Но все наши сомнения на это этот счет Вы, Павел Николаевич, рассеяли в Ваших обращениях к молодежи, помещенных Вами в «Речи» по поводу дня «славянских флагов». В последнем обращении Вы сделали ценное для нас признание, что «человеческая слабость и ограниченность поднимается до общечеловеческого только в идее и в личностях, но остается связанной родной средой в чувствах и коллективном действии». Этим вынужденным Вашим признанием Вы настолько много сказали, что устраняется в дальнейшем необходимость искать причину оставления Вами без ответа вопроса Вашего корреспондента: почему русское общество не собирает на раненых турок. Поэтому оставим в покое и отвлеченные общечеловеческие идеи, не будем трогать Вашей ссылки на необходимость защиты славян от турецкого гнета якобы во имя победы культуры, а подойдем к вопросу с другой, более жизненной стороны, со стороны «уважения к чувству миллионов русских граждан, исповедующих ислам», о чем Вы упомянули в первом своём обращении к молодежи. Попытаемся разобраться в этом вопросе, исходя из вновь выдвинутого Вами положения о «праве любви» каждого к «близким» (а не к ближним) и с точки зрения требований нашей совместной государственно-семейной жизни.

Вы, Павел Николаевич, как яркий выразитель существующих ныне в лучшей части русского общества течения политической мысли, проповедуете принципы равенства и братства и зовете и нас, мусульман, к единению, в общей нашей государственной семье на возвышенных Вами началах. Такое положение Ваше не налагает ли на Вас, как на личность, обязанность прежде всего освободить себя от связывающего Вас чувств к родной Вам среде и воздерживаться от участия в коллективном действии толпы и этим самым, личным своим примером, показать тем, кого Вы зовете к единению, что слово не должно расходиться с делом? Между тем Вы ныне расписываетесь под «человеческой слабостью» своею и отстаиваете «право любви к близким». Этим самым Вы не оставляете ли и за нами, инородцами, право на те же чувства по отношению к не менее «близким» нам народам, за пределами нашего отечества находящимся? Не этим ли объясняется, что Вы присоединились к протесту и негодованию татарского депутата Ахтямова против запрещения сбора на раненых турок? В таком случае нельзя же не признать, что понятия: «слабость человеческая» и «право любви к близким» - настолько растяжимы, что положительно невозможно провести психологическую границу между допустимым проявлением этих чувств с одной стороны и строгим соблюдением долга пред отечеством и согражданами с другой? Вот, поэтому то хотелось бы мне Вас, Павел Николаевич, спросить: возможно ли вообще при нынешних условиях выражения сочувствия к инодержавной нации в той форме, в какой это выражаете Вы и намерен был выразить депутат Ахтямов, без риска оскорбить чувства не солидарных в своих чувствах соотечественников и, главное, без ущерба для целей нашего домашнего сближения? Не послужит ли подобный род выражения сочувствия, наоборот источником разлада и взаимной неприязни между отдельными частями населения, которую Вы хотите обозлить и присоединить? Или, быть может, на самом деле «близкие-чужие» все же ближе для нас, чем «далекие-свои»? Но зачем же в таком случае прибегать к громким ничего собою не выражающим словам?

Сер-Али Лапин. 11 декабря 1912 г. Петербург.

Пет. стор., Большой пр., 106, кв.31, тел. 589–77.

Источник:

- ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1976. Л.1-2об., рукопись

Б. Алтынбеков