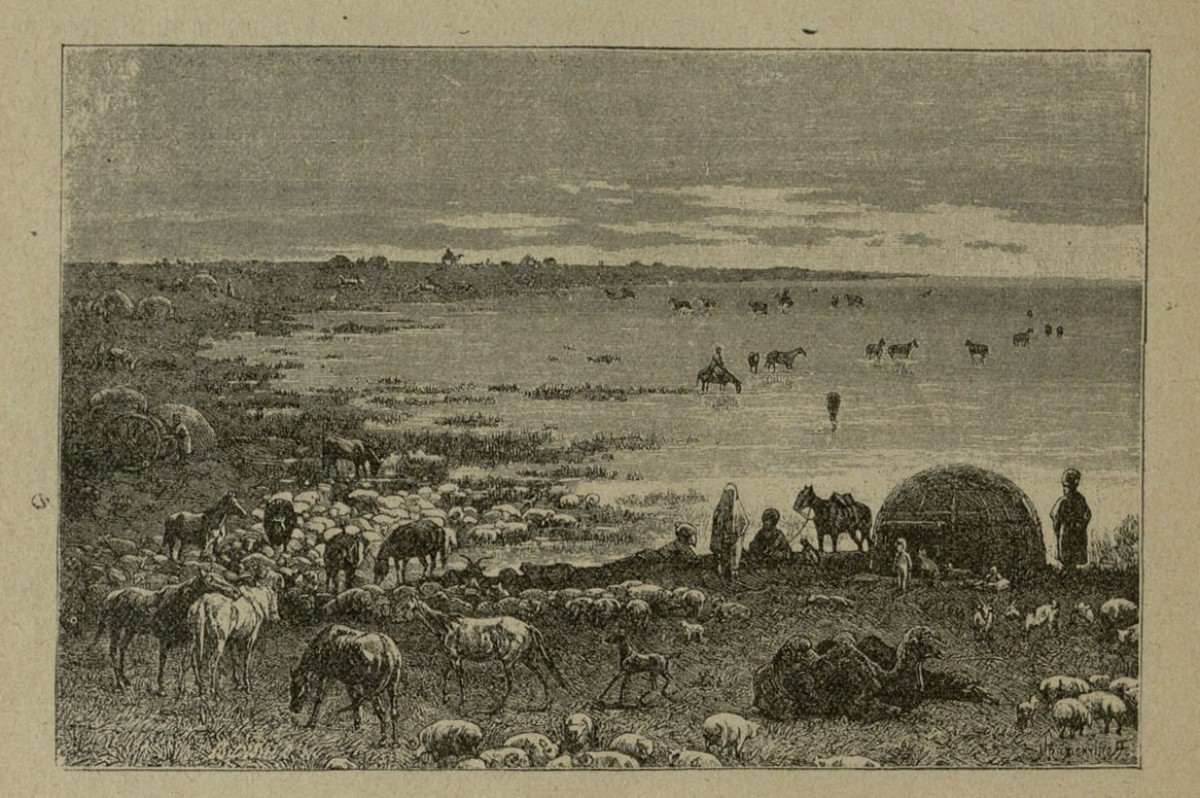

В прежнее время, как писал в «Киргизской степной газеты» (№19 от 1894 года) казах Дуйсенбай Туранов, каждый аул имел в своем пользовании по нескольку десятков озер. Поэтому в те времена, через неделю или две, а самое большое – через месяц, аул имел возможность перекочевывать с одного озера на другое - на новый водопой со свежим кормом для скота.

Однако к концу XIX – началу ХХ века пришли такие настолько тяжелые времена, что автор отмечал, что для занятия скотоводством казахам все более и более пришлось приспосабливаться к изменившимся условиям многовекового быта. Более того, в своих формулировках Туранов отмечал, что отныне большинство прежних рек и озер совершенно высохло и в летних стойбищах казахов (джайляу) вместо прежних десяти-двадцати полноводных озер, можно было встретить самое большое три или четыре пресноводных озера.

В степях Акмолинской области было много таких рек и озер, обилие воды которых давало повод казахам думать, что никогда и никому не выпить ее, и что они, несмотря на отсутствие лесов, никогда не высохнут. Однако к концу столетия, люди стали бить тревогу об экологической катастрофе. Возьмем к примеру речку Сартай, некогда находившаяся в Омском уезде. Она брала свое начало в Кокчетавском уезде и впадала когда-то в озеро Улькон-карой Омского уезда. Длинной Сартай простирался на протяжении 80 с лишним верст, а на ней имели летние стойбища казахи Кокчетавского, Петропавловского и Омского уездов.

Кроме того, тут же были озера с пресной водой, такие как Казан-кумген, Алуа, Кадал и прочие. Однако как речка Сартай, так и указанные выше озера летом полностью высыхали и не могли служить джайляу даже для одного аула. О речке Сартай казахи рассказывали, что будто бы в прежние времена в ней водилась всякая рыба и соседние казахи в большом количестве добывали эту рыбу, и употребляли ее в пищу, а часть даже продавали в ближайшие русские поселения. Упоминаемое озеро Улькон-карой (горько-соленое), достигавшее в прежнее время в окружности до 70 верст и казавшееся издалека морем, тоже начало летом высыхать, так что к имеющемуся в середине острову (Аралу) теперь с любой стороны можно было подойти без препятствий. Кроме того, в 150-170 верстах от города Омск к юго-западу находились остатки Алембетовских озер, числом к 1894 году не более 15. В прежние времена, как рассказывали аксакалы, на Алембете число озер простиралось до 90 и все они славились многоводием, доказательством чего служили большие круглые и продолговатые впадины в роде логов, как например Найзатомар, Чал-сюренген, Чандак-кул, Чумекты-куль, Бортебай-куль, Дунгелек-куль, Кара-куль, Туе-кеткен, Джирен-ат и другие.

В целом, писал Туранов, было очень много полностью высохших рек и озер, о которых нельзя было и подумать, что когда-то и тут стояла вода и служила водопоем для казахского скота. Вообще, в те годы казахи очень много терпели невзгод из-за отсутствия воды, ибо в некоторых местах остающиеся озёра ежегодно с середины лета полностью мелели и вода становилась мутной и негодной для употребления не только человека, но даже и скота. Поэтому казахи были вынуждены, как был пример в 1893 году в Омской волости, гнать свой скот во время сенокосного времени на водопой к Иртышу на расстоянии 15-20 верст. Какой же скот будет в теле после подобных утомительных перегонов?

Акмолинская область, за исключением весьма немногих мест, представляло безлесное пространство, т.е. голую степь, и имело, как сказано выше, незначительное количество рек и озер.

Казахи старались рыть колодцы, но и те во многих случаях не давали воды, так что иногда выкапывали колодцы глубиной 25-30 аршин, а набегало самое незначительное количество воды, которой хватает только для полуденного водопоя. Тут-то и туго приходится казаху, у которого главное занятие составляло скотоводство.

В своей заметке Дуйсенбай Туранов жалуется на обеднение водой степей Акмолинской области, и на неблагоприятное влияние этого обстоятельства на казахское скотоводство. Он ставит вопрос, как помочь такому горю? В другой статье анонимного автора на его риторический вопрос был дан ответ. Там было сказано, что нельзя исключать вариант временного высыхания озер. Постепенно высохшие водоемы, якобы, вновь наполнятся водой, а существующие дойдут до прежнего уровня. Впрочем, добавляет автор, возлагать надежды только на такой благоприятный исход из сложившегося положения было нельзя. «Если нет воды в нужном количестве, то необходимо было добыть ее и заботиться о сохранении существующих запасов влаги в настоящем их размере. Добыть воду возможно или при помощи колодцев или сохранением снега на лето, как это делали, например, в Бельагачской степи. Конечно, не везде эти способы привели к хорошему успеху, но ими нужно было пользоваться, где можно, т.е. там, где подпочвенная вода находилась в изобилии и стояла близко к поверхности. Трудно думать, чтобы казахи не могли устроить хороших колодцев. Надо взяться за дело умеючи и общими усилиями». Так советовали поступить Туранову.

Тем не менее, говоря о технических возможностях казахов того времени, Туранов упомянул, что колодцы в казахской степи в большинстве случаев мало напоминали современные колодцы. Он отмечал, что казахи обычно не делали даже срубов. Поэтому, он полагал, как и автор-аноним, что снеговая и колодезная вода может обеспечить существующий скот водопоем, а также и то, что есть резонные причины подумать о сохранении существующих водоемов, что достигалось, главным образом, за счет разведение леса.