В годы коммунистической власти исследования естественных богатств на территории Казахстана открывали все новые и новые сырьевые базы для растущих гигантскими темпами и гигантскими жертвами всех отраслей промышленности. Казалось, существенным пробелом являлось отсутствие каучуконосных растений, могущих удовлетворить потребность резиновой промышленности.

В 1929 году открытие в песках Большие Барсуки (Үлкен Борсық) Казахстана хондриллы (Сhondrilla), дающей каучук в виде наплывов на стебле, дало толчок к исследованию района Казахстана на каучуконосные растения. В 1930 году экспедиция, отправленная от лаборатории Института Резины из Москвы на отыскание новых зарослей хондриллы, носящей местное название «Сай-Сагыз», что значит «долинная жвачка», была проведена казацкими проводниками к зарослям растения «Тау-Сагыз», корень которого местные казаки жевали.

Это растение оказалось до тех пор неизвестным в науке видом растения Scorzoneга и получило название Sc. tau-saghyz. При анализе исследовательской лаборатории Резинового института оказалось, что Sc. tau-saghyz содержит высокосортный каучук, и процент содержания был выше, нежели у всех до тех пор исследованных каучуконосных растений. Кроме того, добыча каучука не представляла сколько-нибудь значительных трудностей, так как сам характер распределения каучука в сильно анастомозированной системе млечников, расположенных как в корневой, так и в стеблевой части, давала возможность после коагуляции латекса и просушки корней. Это можно было осуществить путем либо чисто механическим (дробление), либо биохимически (мацерация древесных элементов), что позволяло отделить последние от эластических тяжей скоагулированного латекса, представляющего смесь каучука и смол. Последние же легко экстрагировались ацетоном.

Каучук, полученный из Scorzonera tau-saghyz, принадлежит к высокосортным и получил название «Каучук Казахстанец». Использование естественных зарослей Sc. tau-saghyz'a и успешное разрешение проблемы - введение его в культуру - открывал широкие горизонты в развитии промышленности на своем советском сырье.

Род Scorzonera принадлежит к семейству Compositac. Всего было описано около 100 видов, распространенных в Южной и Средней Европе (в частности на Кавказе), в Северной Африке, Западной и Средней Азии. Наиболее известным видом является Scorzonera hispanica L.; Scorzonera tau-saghyz описанным видом стал в 1931 году, во многом благодаря трудам научно-исследовательского института промышленности. Большая роль в описании растения принадлежит Липшицу и Боссу, однако описания, данные ими, едва ли можно было считать окончательным, в особенности деления на расы.

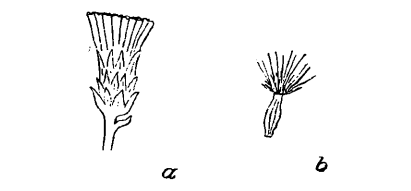

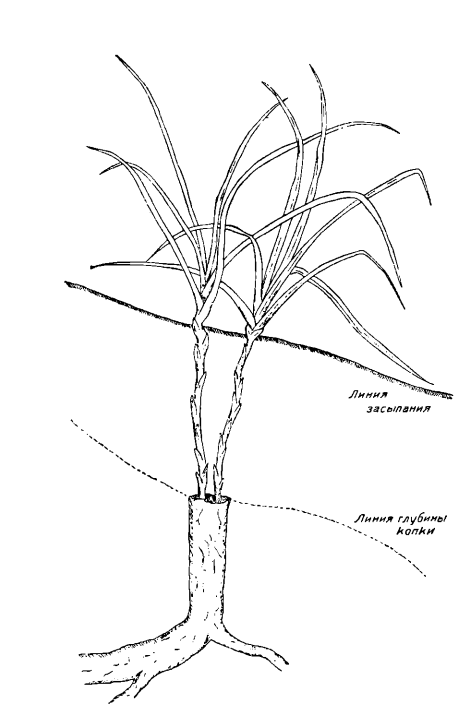

Sc. tau-saghyz считался полукустарником, многолетником, так как возраст отдельных экземпляров исчислялся многими десятками лет и принадлежал к подушковым растениям. Хотя правильнее назвать их полуподушковыми, так как типичную подушку давал Acantholimon sp. и другие. Корень стержневой, общая длина 3,5-4 м, глубина залегания 50-70 см, при толщине у основания подушки до 8-9 см в диаметре, в разветвлениях до 0,025 см. Интересно отметить, что корень 6ольшей частью направляется вверх по склону или вбок и никогда вниз, покрыт многослойной пробкой, нередко в местах поранения заходящей в толщу древесины. На поверхности корень переходит в сильно кустящуюся стеблевую часть, представленную многочисленными, до 100, так называемыми каудексами или стеблевыми отдельностями. Часто отдельные каудексы в верхней своей части ветвятся, заканчиваясь розеткой листьев. Каудексы покрыты многочисленными остатками влагалищ прошлых вегетационных периодов. Сильно развивающаяся ботва и остатки прошлогодних листьев делают кочку Scorzonera tau-saghyz крайне плотной и даже в самые сильные жары (средина июля нагрев почвы до 60°), под кочкой достаточно влажно. Листья линейные до игольчатых, цельнокрайные, до 40 см длиной, при поперечнике от 0,36 до 1,3 см, большей частью с 3-5 резко выраженными жилками. Во влагалище листа бородка многоклеточных простых волосков. Почти каждая розетка листьев несет прямостоящий цветонос с большей частью 1 бутоном, иногда их бывает 3-5, напоминающая общим хабитусом соцветие обычного одуванчика Taraxacum. Состоит из 20-100 язычковых желтых цветков. Имеет плотную обертку, состоящую из, большей частью, килеватых, от зеленого до багрово-лилового цвета, чешуй. Соцветие прямо стоящее, редко поникающее. Плодик несет на себе летучку «пушок», состоящий из многоклеточных волосков. В семечке зародыш морфологически не представлен. Двенадцатидневный проросток, при длине корешка до 10 см, и семядоль до 3,5 см не имеет еще верхушечной почки; особенностью сеянца Sc. tau-saghyz является то, что семядоли, у основания сросшиеся, дают семядольную трубку до 1 см длиной, на дне которой и закладывается верхушечная почка.

Scorzonera tau-saghyz; a – цветок; b – семячко.

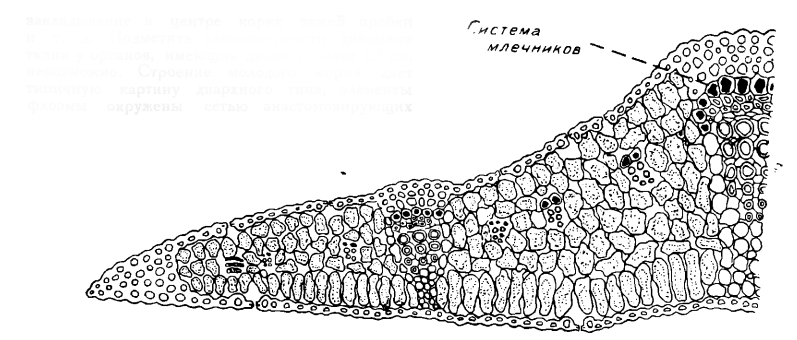

Переходя к описанию распределения каучука в Sc. tau-saghyz, несколько слов необходимо сказать об анатомической структуре. Нужно отметить, что в расположении тканей, как корневой, так и стеблевой части, наблюдается множество аномалий, выражающихся в смешении отдельных групп, гипертрофии, местами, отдельных тканей; закладывание в центре корня тяжей пробки и т.д. Подметить закономерности динамики ткани у органов, имеющих диаметр более 1,5 см, невозможно. Строение молодого корня дает типичную картину диархного типа, элементы флоэмы окружены сетью анастомозирующих млечников. Типичная картина стебля может быть рассмотрена в верхней зоне, не более 2-3 см от основания розетки листьев: периферический круг сосудистых групп с нормальным расположением элементов, т.е. флоэмой, окруженной млечниками, в периферии. Внутри этого круга второй, являющийся, в смысле расположения элементов сосудистой группы, зеркальным отображением первого круга, т.е. с элементами флоэмы и млечниками к центру, и, наконец, иногда наблюдается 3-й круг. Все эти сосудистые группы часто анастомозируют и вливаются друг в друга.

Поперечный срез листа Scorzonera tau-saghyz (средняя зона листа). Полусхема.

В паренхиме разбросано огромное количество склеренхнид. В листе млечники располагаются как над флоэмными элементами 3-5 групп жилок листа, так и над мелкими проводящими группами, заложенными в толще ассимиляционной ткани. С верхней и нижней стороны листа палисадная ткань. Над жилками и по краям пластинки листа многослойная колленхима. Лист сильно кутикуляризован. Таким образом, всюду сопровождая флоэмные элементы, система млечников, наполненных латексом, содержащим каучук, насыщает как корневую, так и стеблевую часть растения, проникая и в вегетативные годичные органы, какими являются листья и цветонос. Об оценке возраста Sc. tau-saghyz, как и большинства горных полукустарников, по анатомической структуре пока не приходится говорить.

Расположение пятен Sc. tau-saghyz главным образом на склонах северной, северо-западной и северо-восточной экспозиций многочисленных плато «Джонов», а равно и на самих плато, гор Кара-Тау в Казахстане, в поясе от 400 до 1200 м выше уровня моря.

В смысле оценки местообитания можно отметить, что пятна встречаются одинаково часто как на склонах каменисто-щебнисто-мелкоземных (более или менее подвижных) с каштановыми почвами, так и на мягких почвах и на плато с каменисто-щебнистым мелкоземом. Растения на склонах с мягкими почвами имеют более богатую ботву и удлиненные каудексы.

Вместе с Sc. tau-saghyz на склонах встречаются Allium tataricum L., A. karataviense R., Artemisia vulg. L., Astragalus sp., Centaurea sp., Eremurus spectabilis M.B., Euphorbia iberiса B., Ferula foliosa, Phyteuma severtsovi, Prangos pabularia, Rheum Ribes L., Tragopogon major J., Carex sp., Spiraea hypericifolia L., и др., а на плато встречаются тоже и Acantholimon Albertii R., и многочисленный видовой состав Astragalus sp.

Начало вегетации Sc. tau-saghyz в первых числах апреля, цветение в конце июня, созревание - в двадцатых числах июля, а конец вегетации - в последних числах августа.

Необходимо отметить колоссальную способность Sc. tau-saghyz к регенерации: остатки корней, на месте осенней прошлогодней промышленной копки, случайно присыпанные, а равно и неприсыпанные, к концу июля выкинули побеги и дали розетки листьев, а в единичных случаях наблюдалось цветение регенерирующих экземпляров. То же явление наблюдалось и на экземплярах, поврежденных естественным путем: объеденные архарами (горные бараны), срезанные настом снега, присыпанные на местах осыпей. Нанесение поранения на частях корня вызывает образование побегов. На месте срезанной розетки сеянца возникают новые многочисленные розетки, и тем самым удаление верхушечной точки роста ведет к кущению кроны.

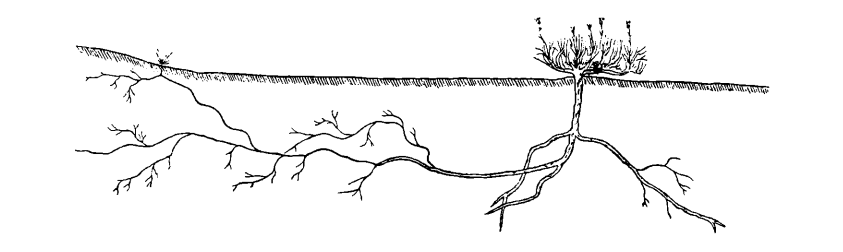

Регенерация Scorzonera tau-saghyz

На естественных зарослях основным способом размножения является вегетативный, и сеянцы на зарослях встречаются крайне редко. Корневые отпрыски, по тем или иным причинам выходящие на поверхность, дают новые экземпляры.

Через определенный промежуток времени, связующая новый экземпляр с материнским корневая плеть перегнивает, и вегетант становится самостоятельным.

Корневая система Scorzonera tau-saghyz. Ф. Вегетант.

Проблемой сегодняшнего дня является: с одной стороны - отыскание новых зарослей, задачей которых быть в будущем семенным фондом, с другой стороны успешное введение Sc. tau-saghyz в культуру на плантации для промышленной эксплуатации.