В журнале «Природа» (1915) вышла небольшая статья А. Борисяка, в которой автор рассказывает о находках остатков млекопитающих повсеместно на всей территории империи. Два года спустя, в апреле 1917 года, большое количество млекопитающих начали находить и в Казахстане. Из них наиболее интересны для исследователей были находки олигоценовой фауны в Тургайской области.

Первые находки в Тургайской области были сделаны горным инженером П. Матвеевым около русла реки Кара-Тургай в 1912 году. Однако для большинства эти находки прошли почти незамеченными. В следующем 1913 году более крупные находки были сделаны студентом горного института Гайлитом, который производил раскопки на средства и по поручению имперской Академии Наук.

Гайлитом раскопки производились, главным образом, по северному высокому берегу соленого озера Челкар-Тениз. Добытый здесь материал Гайлит считал остатками мамонта, Но оказалось, что эти остатки принадлежат индрикотерию, совершенно новому типу гигантских носорогов. Это усилило интерес к раскопкам, и в следующие годы Академия Наук поставила раскопки в более крупных размерах.

Портал Qazaqstan Tarihy расскажет о раскопках, произведенных в 1915-1916 годах. Условия военного времени в значительной степени отразились и на Казахстане, в частности, в виде сильного повышения цен на рабочие руки и средства передвижения по степи. Тем не менее, несмотря на незначительность средств, работы не остановились и в эти годы.

Тургайская область занимала часть казахских степей, лежавших к северу от Аральского моря и населенных почти исключительно кочевыми родами казахов.

К месту раскопок приходилось ехать по железной дороге до станции Челкар Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Отсюда шел почтовый тракт в город Иргиз (152 версты) и, затем, в город Тургай (352 версты). До Иргиза степь представляла слабоволнистую равнину, довольно высокую, с разбросанными по ней небольшими сорами (солеными озерами) и пресными озерами. Впрочем, как те, так и другие попадались здесь довольно редко, так как степь дренировалась несколькими сухими оврагами.

Большая часть степи была образована песчано-глинистой породой, и только приблизительно на середине пути от Челкара до Иргиза выходили темные сланцевые глины с плотными железистыми прослойками. Приблизительно верст 20 не доезжая Иргиза, начинались пески, хотя и неподвижные, но сильно затруднявшие передвижение на подводах. Пески тянулись до самого Иргиза.

Иргиз лежал на правом, сравнительно высоком берегу небольшой степной реки Иргиз. Город был небольшой и сонный. Немного он оживлялся только в мае во время ярмарки. В это время очень трудно было найти рабочих и подводы в городе, так как ярмарка была для казахов праздником, и ни один из них не желал ее пропускать. Поэтому рабочую партию надо было снаряжать приблизительно в середине апреля, когда еще близость ярмарки не давала себя чувствовать.

Река Иргиз также могла явиться причиной довольно продолжительной задержки, так как, как всякая степная река, она весной разливалась неожиданно и быстро. При этом разливы иногда бывали настолько значительны, что все пространство левого берега реки заливалось на десятки верст, и заиргизская степь на некоторое время становилась совершенно непроходимой. Правда, река спадала так же быстро, как и разливалась, но еще с неделю после спада вод сильно размокшая поверхность ее долины была непроходима для подвод. Река Иргиз ниже города текла на юго-восток приблизительно на протяжении 70-ти верст, где впадала в более крупную и многоводную реку Тургай. Слившиеся две реки далее текли в том же направлении и верст через 30 разливались в большую дельту Тауп, заросшую камышами и незаметно переходящую в соленое озеро Челкар-Тениз.

Собственно слияние Тургая и Иргиза начиналось значительно раньше, приблизительно немного выше Иргиза, но это слияние совершается только весной при высокой воде. В это время многочисленные протоки направлялись из Иргиза в Тургай и заполняли почти весь треугольник между Иргизом, дорогой из него в Тургай и обеими реками. Наиболее крупные из протоков - Телькара и Сарыузяк.

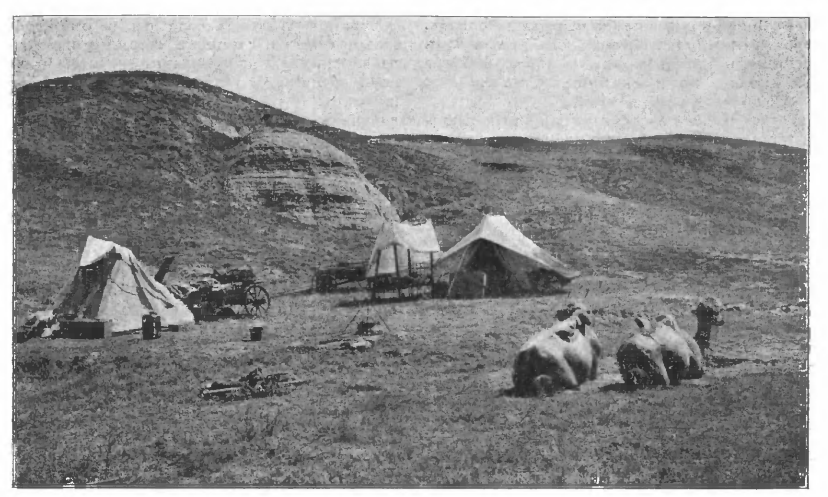

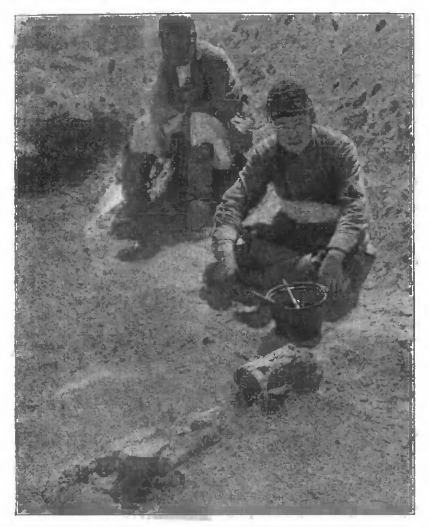

Лагерь на Нуре у родника Бисекты

Разлившиеся воды заполняли массу мелких впадин и образовывали временные озера, которые существовали при благоприятных условиях до двух лет. Впрочем, такие значительные разливы повторялись не каждый год. Так, например, в 1915 году разлив реки Иргиз был настолько незначительным, что совершенно не залил левого берега реки против города Иргиз, и вода текла только по Сарыузяку. Зато разлив 1916 года был очень значительным и заполнил все впадины на пространстве между городом Иргиз и протоком Сарыузяк, сделав эту равнину непроходимой на почти две недели. Это задержало на несколько дней выступление партии, так что пришлось просидеть в Иргизе всю с 8 по 15 апреля.

За Сарыузяком (35-40 верст от города Иргиз) дорога сразу становилась значительно легче. Сюда, по-видимому, не заходили весенние воды даже при самых значительных разливах рек. Впадины попадались довольно редко, и заняты они были по большей части сорами и иногда пресными озерками, содержавшими воду только весной (снеговую). Иногда степь пересекалась неглубокими, слабо выраженными долами с простиранием, параллельным протокам и, по-видимому, одного с ними происхождения. Растительность степи была исключительно полынная, и только по протокам (узяк по-казахски) и впадинам появлялся более яркий и густой зеленый травяной покров.

Близость реки Тургай чувствовалось уже за несколько верст. Появлялись в большем количестве соры и озера, занимавшие ложбины, вытянутые с юго-запада на северо-восток, т.е. по тому же направлению, как и узяки. Ложбины отходили от реки Тургай под острым углом и соединялись с ним узкими, сильно промытыми протоками.

По режиму вод река Тургай резко отличалась от реки Иргиз. В то время как последняя очень быстро разливалась и спадала ранней весной, второй начинал (в нижней части своего течения) подниматься только в конце апреля и поднимался приблизительно в течение всего мая и части июня. При этом вода с большой силой устремлялась по протокам в многочисленные озера часто в несколько десятков квадратных верст площадью и в несколько метров глубиной.

Озера служили громадными запасными бассейнами, куда собирался в течении более чем месяца весь избыток весенних вод. Как только прекращалась прибыль воды в реке, прекращался и отток избыточных вод в озера. Вместе же с началом спада весенних вод запасные бассейны-озера начинали отдавать полученную ими воду, поддерживая реку весь июль и отчасти август. Благодаря таким особенностям реки Тургай, высокая вода стояла в ней более трех месяцев.

Само русло реки Тургай было очень узким и не превосходила в среднем 30-ти метров, а в узких местах даже в большую воду - не более 15-ти. Но зато оно отличалось значительной глубиной и совершенно не имело бродов. Самый крупный таупский верблюд вынужден был переплывать Тургай даже при малой воде. Озера были более мелки, но и в них всегда имелся «узяк» значительной глубины.

Тургайские озера заросли камышами и давали пристанище для несметного количества всевозможной водоплавающей дичи, начиная от крупных лебедей-шипунов и кончая мелкими куличками. Вся эта птица выводилась в камышах и доставляла казахской молодежи большое количество яиц.

Для добывания яиц у казахов выработались свои приемы. Обыкновенно, так как вода в озерах глубока и бродить в ней человеку было нельзя, казахи садились на верблюда и ехали по камышам. Как только из-под верблюда взлетала утка, казах останавливался и тщательно обыскивал это место. Очень редко случалось так, чтобы при этом он не нашел гнезда. Найдя гнездо, казах, если яиц было мало, прямо забирал их, так как был уверен, что они не насижены; если же яиц было много, то он разбивал одно из них, и если яйца были насижены, то оставлял их.

Более безжалостны были казахские собаки, которые уничтожали яйца, не считаясь со степенью их насиженности. Впрочем, они не обладали такими средствами передвижения, как их хозяева, и потому гнезда на глубокой воде были защищены от них.

К востоку от реки Тургай, верстах приблизительно в 30-ти от него, виднелся обрыв, называемый казахами как «Нура». От реки до обрыва проходила почти совершенно ровная степь, лишенная растительности, если не считать редких побегов ковыля. Поверхность степи представляла рыхлую глину, легко размокающую от дождей и тогда совершенно не проходимую, так как к ногам животных и колесам подвод прилипали огромные комья, и животные не в состоянии были поднять ноги, а колеса переставали вращаться.

Немногим легче путешествовать по этой равнине и в сухую погоду. Под влиянием высыхания глина растрескивается по всем направлениям на глубину до полуаршина. Ширина трещин такова, что нога лошади постоянно проваливается в эти трещины, и надо удивляться, как они не ломают себе здесь ног.

Обрывы Нуры довольно круты и покрыты той же рыхлой глиной, как и степь перед Нурой, поэтому подниматься на Нуру можно только по оврагам, прорезающим ее. Одним из наиболее удобных и прямых подъемов считается подъем по оврагу Сары-булык. Этот путь удобен еще и тем, что в овраге около его вершины есть порядочный родник с пресной водой. Так как источник этот лежит приблизительно в 35-ти верстах от реки Тургай и является первым на этом переходе, совершенно безводном и тяжелом, то здесь обыкновенно отдыхают после трудного перехода.

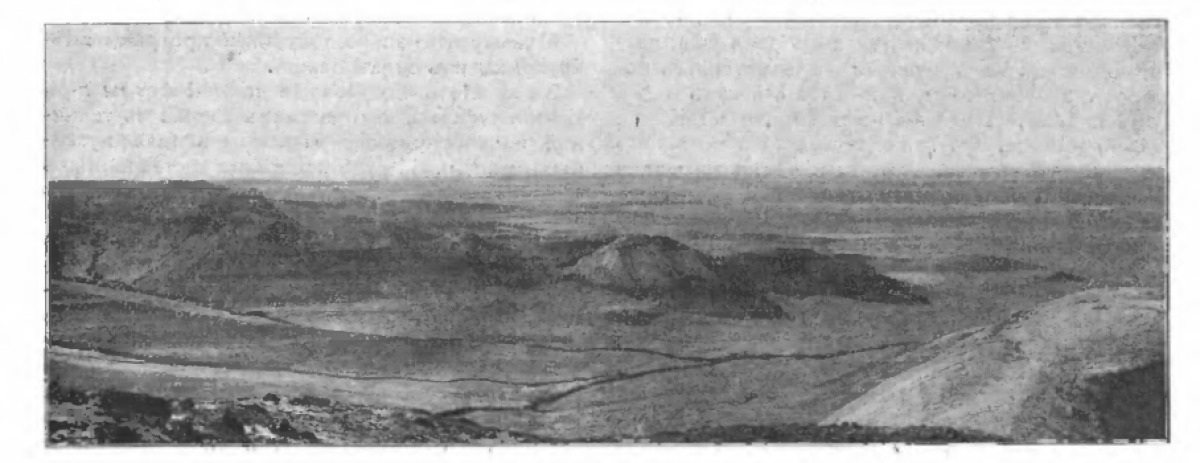

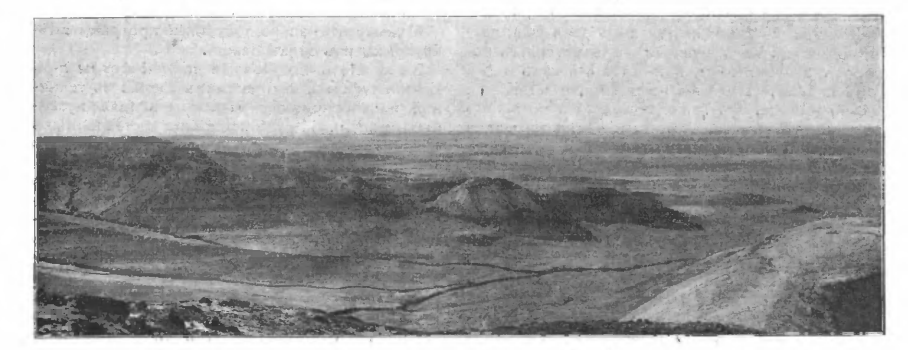

Нура представляет край высокого приблизительно около 100 метров степного плато. Поверхность его обнаруживает значительные неровности. Кроме глубоких и глубоко вдающихся (до 15-ти верст в степь оврагов, стекающих в Челкар-Тенизскую впадину, вся степь покрыта многочисленными безотточными впадинами от нескольких сот квадратных саженей до десятков квадратных верст. Каждая впадина в весеннее время бывает занята пресным озером и имеет свою систему оврагов. Глубина их обыкновенно не превышает 20-ти метров.

Самая высокая часть Нуры находится вдоль южного берега обрыва, так что водораздел лежит в нескольких верстах от края Нуры. От водораздела степь очень полого и постепенно спускается к северу. Поэтому главные овраги направляются в этой части степи к северу и впадают в безотточные впадины.

Мелкие безотточные впадины, заполненные пресной водой к концу весны, покрываются прекрасной травяной растительностью и носят у казахов название бидаяков по названию наиболее распространенной на них травы. Более крупные впадины сохраняют воду часто в течение всего года и называются в таком случае озерами - куль. Эти степные озера по берегам покрываются травой и камышом и населены множеством водоплавающей птицы. Пресная в них весной вода к осени и концу лета делается солоноватой.

Если между бидаяками и озерами наблюдается некоторая зависимость, т.е. они лежат в одной общей лощине, и весенние воды, переполнив одно, переливаются в другое, то обыкновенно в самом низколежащем вода сильно солонеет, и озеро превращается в сору; после высыхания воды дно его остается покрытым соленой грязью с выцветами соли на поверхности. Таким образом, можно считать, как правило, что во всякой системе озер Тургайской области озеро, обладающее самым низким уровнем, будет соленым. В системе реки Тургай, например, конечное безотточное озеро, Челкар-Тениз, соленое, а все выше лежащие, так сказать, проточные – пресные.

Растительный покров степи, главным образом, состоит из полыни, и только по заливным местам появляется травяной покров из злаков. В оврагах, особенно в их вершинах, часто бывают довольно густые заросли тоболги и шиповника. На склонах Нуры и вблизи края ее часто попадаются кусты саксаула.

Край Нуры сравнительно беден хорошей водой, и пресные родники встречаются на большом расстоянии друг от друга, что сильно затрудняет производство раскопок, так как приходится держать специальных верблюдов и человека для подвоза воды, часто за 5-8 верст, а иногда отказываться и совсем от раскопок, когда ближайшие родники находятся верстах в 20-25-ти.

Такой характер волнистой степи с большим количеством бидаяков с довольно порядочной пресной водой и прекрасной травой эта возвышенность сохраняет до реки Джеланчик на север и почти до начала гор Улутау на восток.

Постоянного оседлого населения в этих местах не было совершенно. Даже те казахи, которые занимались посевами, нуждающимися в постоянных поливках, не жили оседло, a перекочевывали в нескольких десятках верст от своих посевов и на работы ездили верхом из аулов.

Зиму казахи жили по берегам более крупных озер и рек в сложенных из сырцового кирпича с плоскими крышами домах, где у них были собраны на зиму запасы корма, а лето проводили в перекочевках с места на место, стараясь не подходить близко к местам покосов, т.е. заливным лугам и бидаякам. Только к началу покосов они прикочевывали к этим местам, но обыкновенно без стад, которые с частью аула оставались на местах постоянных кочевок.

Одной из самых неприятных для дела раскопок особенностей казахского кочевого быта участники экспедиции называли «аксакальство», которое, по их словам, часто мешало принятой постановке работ, так как старший по возрасту, но неопытный работник, не желал подчиняться младшему, более опытному. Из-за этого происходили постоянные недоразумения. Младшим приходилось работать почти вдвое более старших. На борьбу с этим тратилось много времени, и нужен был постоянный надзор. Степные казахи, как рабочие, были малопригодны для подобного типа работы, так как не были привычны к земляной работе. Как рабочих, участники экспедиции гораздо выше ценили городских оседлых казахов, из которых большинство знало русский язык и привыкло в городе наниматься на поденные работы.

Эти обстоятельства заставляют запасаться определенным постоянным кадром рабочих в городе, а на месте работ брать лишь по мере надобности чернорабочих.

Зато великолепное знание местности и большая наблюдательность степных казахов делало их необходимыми и весьма полезными помощниками при розысках новых местонахождений костей; многие из них, занимаясь пастушеством, облазали все обрывы Нуры, видели выходы костей, и поэтому быстро указывали на новые места.

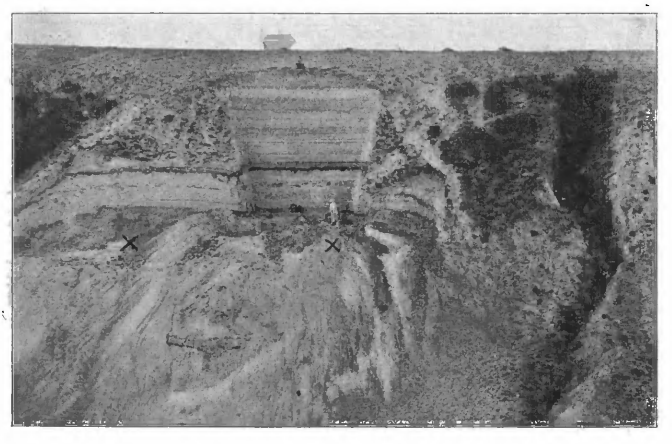

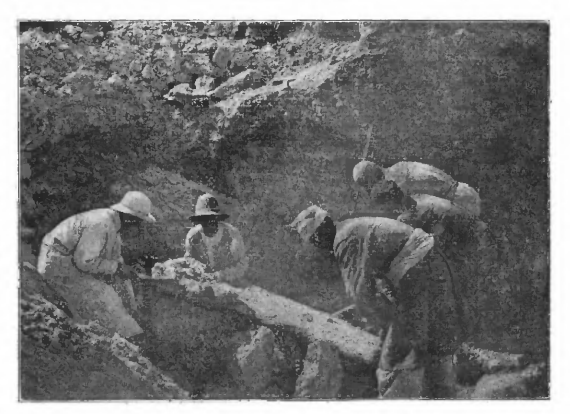

Мын-сай. Общий вид раскопок на правой стороне оврага, х – костеносный слой

Как было сказано, начатые в 1913 году раскопки ископаемых в Тургайской области продолжались непрерывно в 1914, 1915 и 1916 годах. При этом постепенно вырабатывались, как методы выкапывания костей, так и способы их сохранения и упаковки. Последнее представляло особые трудности, так как часто значительной величины и веса кости приходилось вместе с породой упаковывать в один ящик и сильно тем увеличивать его вес. Способы перевозки, довольно примитивные, также требовали особо тщательной и прочной упаковки.

Рассмотрим, каким образом производились раскопки. Костеносный слой лежит под толщей приблизительно в 10-12 метров пустых пород, которые приходится снимать прежде, чем добраться до настоящего костеносного слоя (рис. 2 и 3). Естественно поэтому, что выходы костей находятся только на склонах оврагов, куда и направляются первоначальные поиски костей. Такие условия суживают район поисков; с другой стороны, раскопки приходится начинать с пород, или сильно выветрившихся или нарушенных оползнями и оплывинами.

Петрографический характер отложений, в которых приходится вести раскопки, не представляет особых трудностей для земляных работ, за исключением отдельных, небольших сравнительно горизонтов, которые требуют применения кирки.

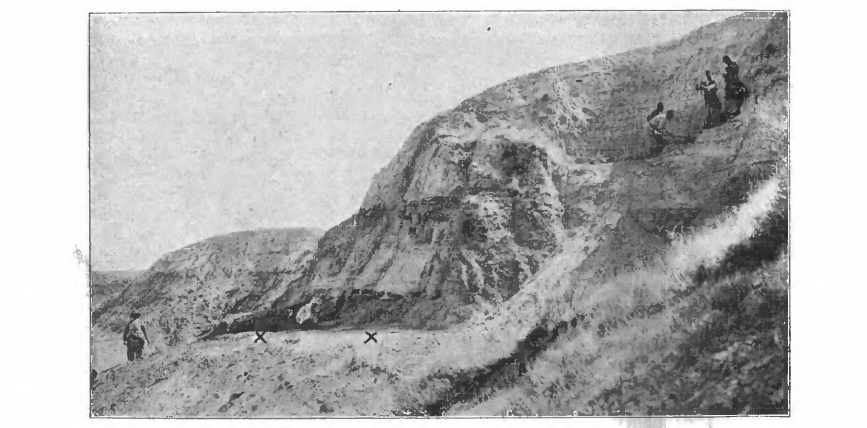

Мын-сай. Общий вид раскопок на левой стороне оврага, х – закрытая поверхность костеносного пласта

После того как съемка пустых пород закончится и расчищена площадка, начинается более серьезная работа, требующая не только более опытных и сообразительных рабочих, но и постоянного присутствия препаратора. При этой работе требуется большая осторожность и внимательность, так как часто малейшая небрежность может попортить или даже совершенно погубить ценный материал.

Особенно при этом страдают кости мелких млекопитающих, которые благодаря своей незначительной величине и окраске, близкой к цвету породы, могут быть легко пропущены. Даже тщательная переборка породы руками и разминание ее не всегда спасают от потери некоторой части материала.

Все эти обстоятельства заставляют с особым вниманием относиться к разработке костеносного слоя. На эту работу можно допускать только уже вполне опытных рабочих, и все же приходится непрерывно следить за ними.

Порода, содержащая кости, осторожно снимается киркой на глубину не более 5-ти сантиметров; при этом мелкие кости выбираются из измельченной породы; когда обнаружится присутствие более крупной кости, сейчас же работа киркой приостанавливается, и большим ножом с острым концом (очень удобным для этой работы оказался австрийский штык) осторожно снимают породу вокруг кости, сметая пыль кисточкой или сдувая ее; кость обнажается настолько, чтобы можно было определить ее форму. Затем порода обдалбливается на некотором расстоянии (10-15 см) кругом кости осторожно киркой или французским молотком, чтобы не повредить, как обнаруженную, так и могущие находиться рядом с ней другие кости.

Если сохранность кости позволяет вынуть ее без повреждений, то ее осторожно поднимают, очищают от породы, сушат и затем упаковывают. В таком сравнительно хорошем состоянии находятся кости компактные, без отростков, как например тарсальные и карпальные, а у мелких животных и пальцы. Впрочем, в хорошем состоянии часто попадаются и гигантские пальцы индрикотерия (рис. 4).

Если же кость рыхлая или раздроблена, что бывает гораздо чаще, то ее осторожно очищают сверху и пропитывают жидким столярным клеем несколько раз. При этом стараются не трогать кости кисточкой, а лишь осторожно с нее капать, чтобы не переместить отдельных кусков. Процесс высыхания кости и повторного пропитывания обыкновенно занимает довольно много времени (1-2 дня при среднем состоянии погоды).

Недостатки этого способа особенно сказываются в сырую и дождливую погоду, когда клей совершенно не сохнет, и приходится обнаженные кости держать под ящиками и брезентами. К счастью для раскопок, Тургайская область не отличается особенной дождливостью. Все же иногда приходится на несколько дней совершенно прекращать этого рода работу.

Жуалы-сай. Пропитывание столярным клеем вскрытых костей кисти индрикотерия

Закрепленная таким образом кость слегка подкапывается снизу и облепляется куском материй, пропитанной клеем. Материя по возможности прижимается плотнее к кости и служит отчасти для связи поверхности кости во время пересылки, отчасти для более легкого отделения упаковочного материала от кости при препарировке. Подсохшая материя заливается сверху гипсом, или хорошо замешанной глиной. Гипс сохраняет кость лучше и работать с ним быстрее и легче, если он достаточно хорошего качества и можно не очень жалеть его количества. Глина имеет только одно преимущество - дешевизну, - и много недостатков, из которых наиболее существенный - продолжительное время, нужное для высыхания ее.

Через час или даже полчаса гипс вполне осядет и окрепнет и кость можно подкопать снизу и перевернуть на другую сторону (рис. 5), с которой поступают таким же образом, т.е. очищают от породы, пропитывают клеем, обкладывают материей и заливают гипсом.

Однако и такая упаковка (рис. 6) не спасает кости от повреждений при дальнейшей перевозке, особенно при перегрузках на железной дороге. Немало опасностей представляет и перевозка на верблюдах, так как каждый день по крайней мере один раз их приходится нагружать и разгружать, что при значительной тяжести некоторых ящиков (до 10 пудов) не всегда проходит благополучно. Поэтому часто в Петроград ящики приходят разбитыми, а кости поврежденными, и уже дело препаратора восстановить их из обломков и придать кости правильный вид. Поэтому же ящики для упаковки костей приходится делать из толстых досок и, по возможности, не наполнять их большим количеством материала, если, понятно, величина отдельных костей позволяет это.

Так как от места раскопок до города Иргиз ящики приходится доставлять на верблюдах и на пути переправляться через Тургай, то тут нельзя доверять одним погонщикам верблюдов и приходится караван вести с собой.

Глубокий Тургай совершенно не имеет бродов, и ящики приходится перевозить на лодках. На Тургае же имеются только маленькие долбленки, на которых едва помещается два человека; поэтому приходится захватывать с собой длинные рейки и связывать два челнока вместе; только такое сооружение может выдержать тяжесть большого 10-типудового ящика.

Бисекты. Упаковка вскрытой и пропитанной клеем кости в гипс и глину

Переправа груза в 150-200 пудов обыкновенно занимает не менее одного дня, так как кроме самого груза необходимо переправить верблюжьи седла и прочее имущество, которое при сравнительно небольшом весе занимает много места. Если, к этому прибавить еще время, нужное на добывание челноков и приготовление их к переправе (конопачение и пр.), то надо считать, что два дня по крайней мере надо посвятить переправе.

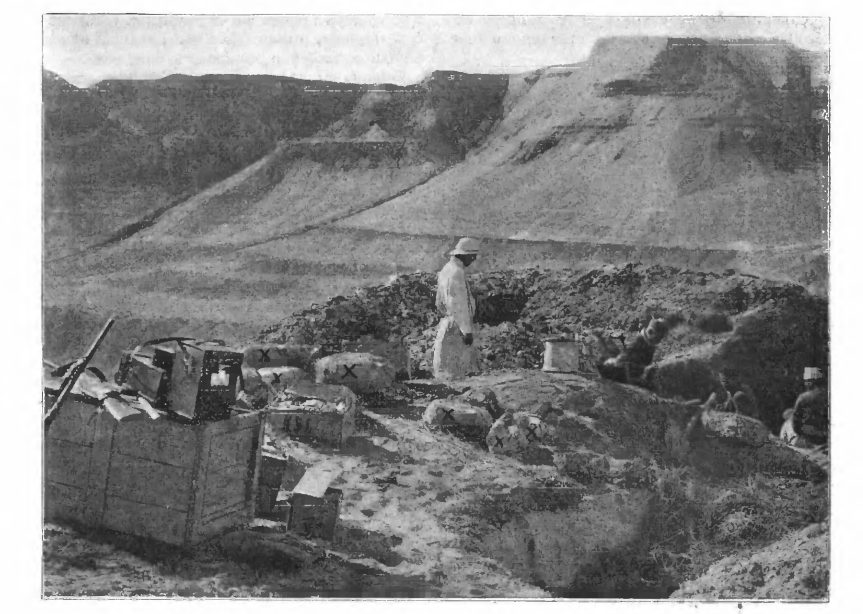

Бисекты. Общий вид раскопок. На заднем плане склон Нуры, х – кости, упакованные в гипс и глину

Далее до самого Иргиза дорога никаких трудностей не представляет, и даже река Иргиз в начале лета настолько спадает, что через нее верблюды легко переходят вброд. Если же случится, что вода будет стоять высоко, то всегда можно воспользоваться казенным паромом.

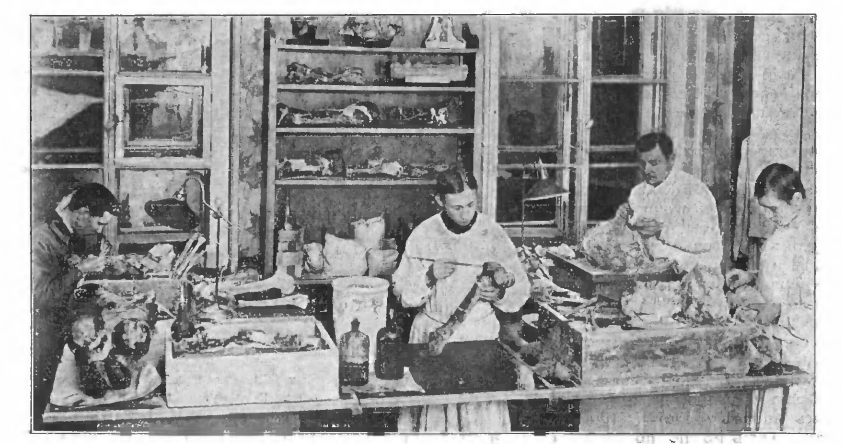

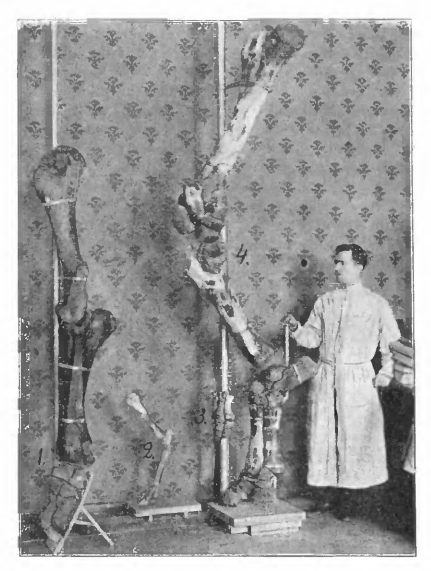

Остеологическая лаборатория Геологического Музея Академии Наук

В Иргизе можно найти всегда подводы для доставки груза до станции Челкар, так как здесь сильно развито гужевое движение. С доставкой же на железнодорожную станцию кончаются все дорожные мытарства костей.

Остается еще одна и самая трудная часть работы по приведению костей в надлежащий вид, годный для монтировки их. Эта последняя работа производится в остеологической препараторской Геологического Музея. Если кость хорошей сохранности, то она не требует почти никакой работы кроме окончательной чистки, мытья и лакировки. Для последней цели употребляется раствор шеллака в спирту. Этот же раствор служит и для пропитывания более ценных и рыхлых костей.

Монтированные: 1) конечность молодого мамонта; 2) конечность гиппариона; 3) кисть современного носорога; 4) конечность индрикотерия

Прежде чем приступить к препарировке рыхлой кости, если она раздавлена и растрескалась, необходимо снять гипсовую корку. Для этого маленьким зубилом отбивается наиболее выступающий край гипса до тех пор, пока не обнажится материя. Затем отделение гипса идет постепенно вместе с материей, пока не обнажится значительная поверхность кости. Если во время перевозки кость под гипсом сильно разрушилась, то прежде всего она пропитывается несколько раз спиртовым раствором шеллака, и только после этого предварительного закрепления производится дальнейшее ее вскрытие.

Следующая стадия работы, наиболее трудная и требующая большого внимания и терпения, заключается в подборе отдельных кусочков и склеивании их. При этом важно, чтобы швы были возможно тоньше и ровнее, так как малейший поворот одного из кусочков влияет на правильность приклейки всех остальных кусков. Грубые швы вызывают слишком значительное изменение относительных и абсолютных размеров кости и делают подбор отдельных кусков очень приблизительным. Если кость раздроблена сильно, то почти никогда не удается сразу правильно подобрать и склеить всё кусочки. Приходится по несколько раз переклеивать их.

Для клейки костей употребляется смесь гипса с раствором гуммиарабика с примесью, как обеззараживающего средства, сулемы. Концентрация раствора гуммиарабика изменяется в зависимости от величины кости. Примесь гипса также изменяется от тех же причин и от характера шва. Чем излом сложнее и правильнее, тем жиже должен быть раствор гипса, иначе шов будет слишком грубый.

Бисекты. Вид с раскопок на склоне Нуры. На горизонте урочище Тауп (устье реки Тургай)

Такие кости, как плечевая, бедро, радиус, большая и малая берцовые и некоторые другие, главным образом, длинные, требуют для большей прочности вставки внутрь стержня. Для костей небольших можно ограничиться деревянным, крупные же кости требуют обязательно железного стержня. При заливке этих стержней необходимо следить за тем, чтобы между ними и стенками кости оставалось несколько полостей, так как при сплошной заливке осаживающийся гипс расширяется обыкновенно разрывает кость. Недостающие части костей также по той же причине приходится делать полыми. Все это сильно затрудняет и, главное, замедляет работу препарировки костей.