Из архивных хроник Государственного архива города Астаны встают картины жизни Акмолы в годы Великой Отечественной войны. Город стал не просто тыловым пунктом, а важнейшей частью огромного механизма, обеспечивавшего фронт всем необходимым. Архивные документы свидетельствуют о самоотверженном труде и глубоких социальных изменениях, которые пережил город в эти суровые годы.

С первых дней войны Акмолинск, как и вся страна, перешел на военные рельсы. Из архивных сводок видно, как стремительно менялась жизнь горожан. Мужчины уходили на фронт, а на их место у станков и в полях вставали женщины, старики и даже дети. Государственный архив Астаны хранит многочисленные свидетельства трудового героизма акмолинцев. В отчетах предприятий зафиксированы многократно возросшие объемы производства. Местные заводы, ранее выпускавшие мирную продукцию, в кратчайшие сроки освоили производство военной амуниции, запасных частей для техники, продовольствия для армии.

До начала Второй мировой войны Акмолинская земля не отличалась развитой промышленностью. Толчком для экономического подъема стало появление и развитие железнодорожного транспорта. Прибытие первого поезда в Акмолу 8 ноября 1929 года ознаменовало начало новой эпохи в экономике региона. Впоследствии были построены железнодорожные ветки, соединившие Акмолу с Алексеевкой и Карагандой. До этого времени основным средством передвижения в Акмоле были гужевые повозки. Благодаря этому, Акмола постепенно приобретала все большее экономическое и транспортное значение для всего края.

Важным этапом стало также определение Акмолы областным центром 14 октября 1939 года. В состав вновь образованной области вошли семнадцать районов, ранее принадлежавших Карагандинской и Северо-Казахстанской областям.

С приходом войны безмятежная жизнь города была прервана. Советская тоталитарная система стремилась как можно быстрее задействовать все национальные резервы. Речь по радио министра иностранных дел СССР В.М. Молотова 22 июня 1941 года вызвала подъем митинговой активности среди горожан. Инициаторами этих собраний выступили члены городской коммунистической партии. Изо дня в день рабочие, преподаватели и другие жители города выходили на улицы, пытаясь объединиться перед лицом надвигающейся опасности.

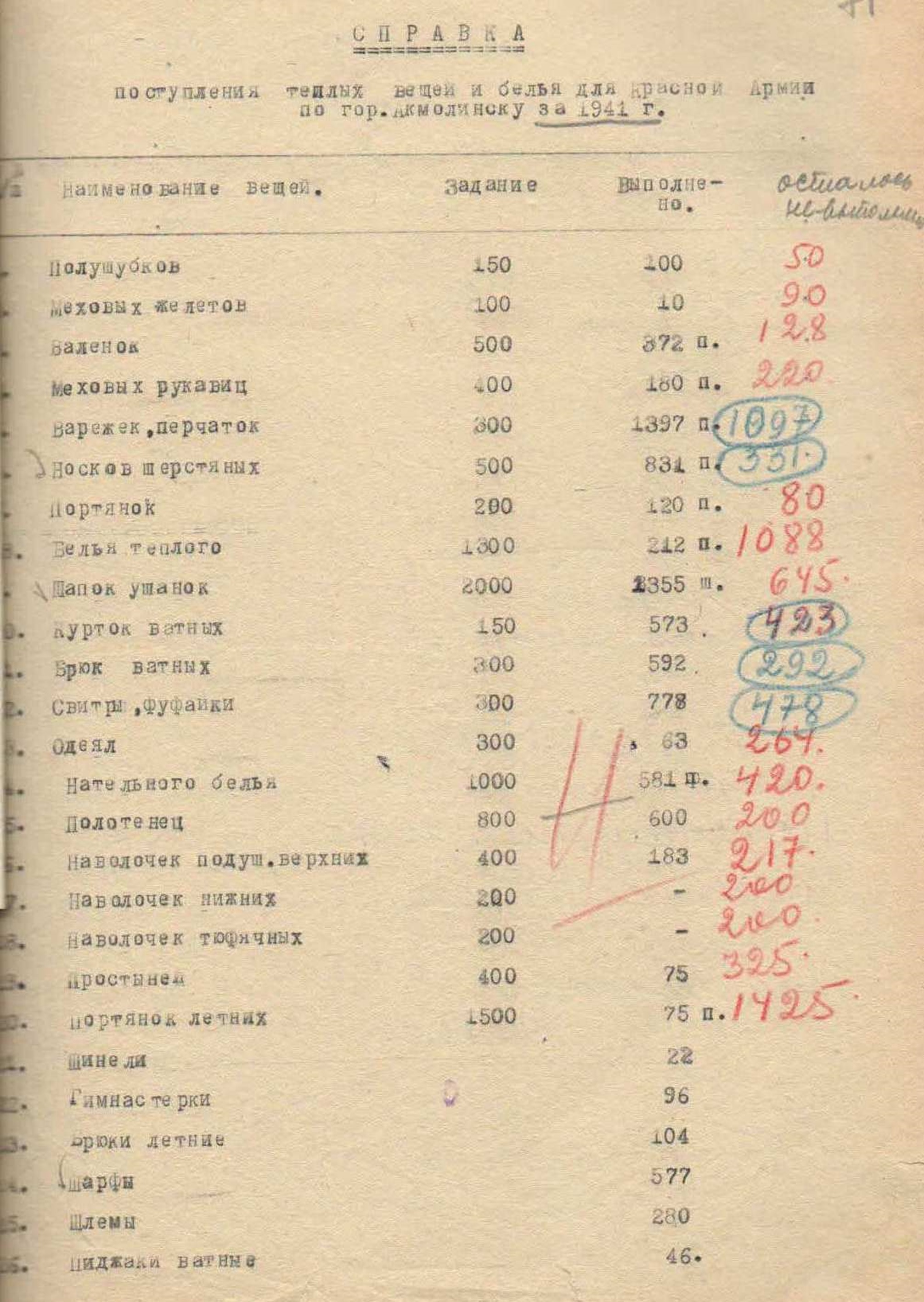

Практически мгновенно был создан Фонд обороны, куда жители города, движимые чувством долга и желанием помочь, начали переводить часть своей зарплаты. Советские источники того периода особо отмечают, что эти акции были добровольными и исходили непосредственно от самих граждан. С наступлением осени, предчувствуя холода, горожане проявили трогательную заботу о солдатах, организовав сбор теплых вещей. Специально созданная комиссия занималась приемом и распределением собранной помощи. Список собранных вещей – шапки, полушубки, валенки, перчатки, шинели, платки и одеяла – наглядно показывает, насколько жители стремились обеспечить бойцов всем необходимым для защиты от суровых погодных условий. Эти действия являются ярким примером тыловой поддержки фронта и глубокого сопереживания судьбе солдат.

ГА г. Астаны, Ф. 1п, оп. 1, д. 419, л. 71

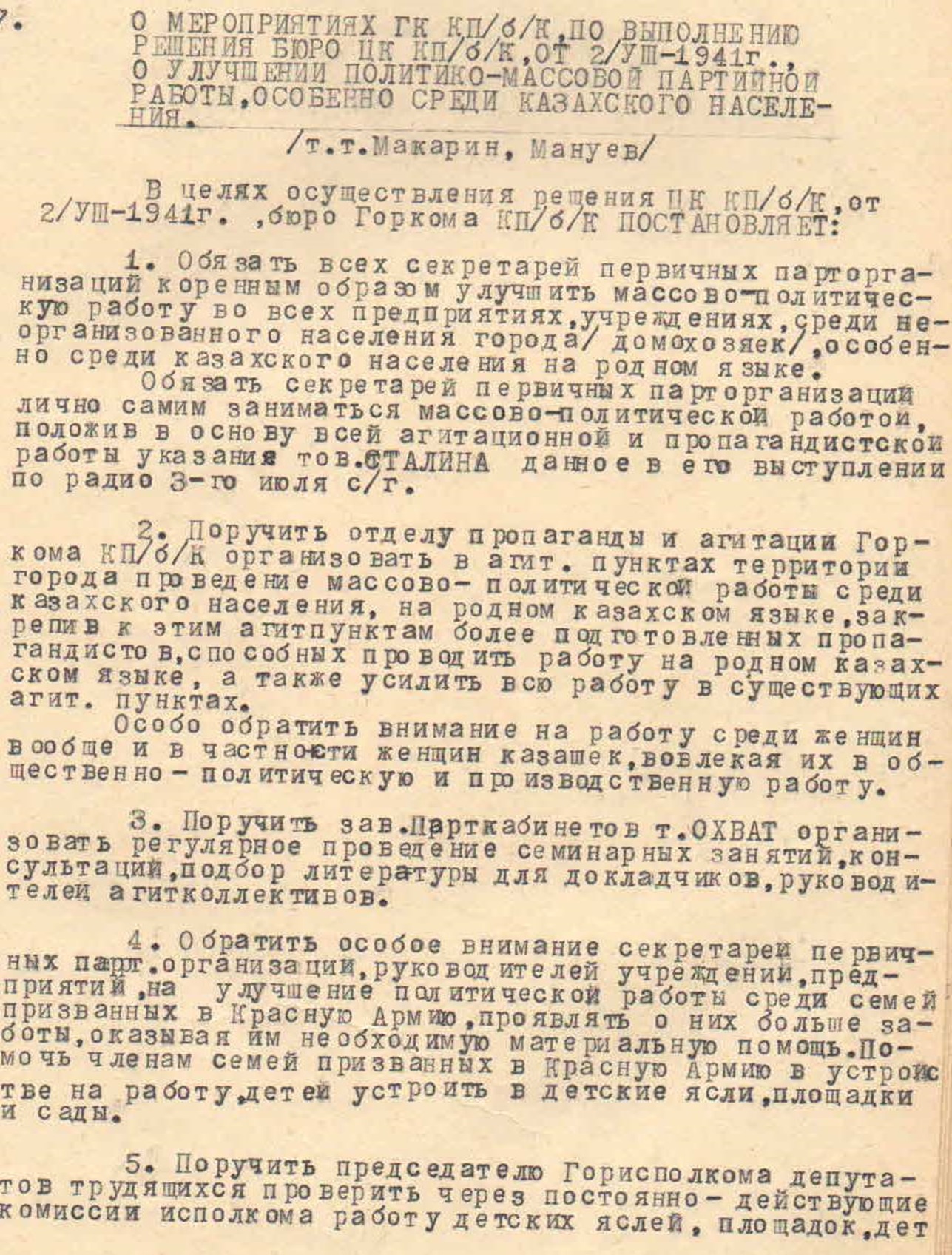

Анализ архивных документов Государственного архива города Астаны за рассматриваемый период отчетливо показывает стремление советской власти создать видимость всеобщей поддержки военных действий. Коммунистическая партия активно работала над тем, чтобы укрепить в сознании граждан, независимо от их пола, возраста и социального статуса, убежденность в правильности выбранного политического курса. Опасаясь роста антисоветских настроений в начале войны, власти предприняли масштабную кампанию политической агитации. Примечательно, что специальное постановление городских властей обязывало проводить агитационно-пропагандистскую работу не только на русском, но и на казахском языке, что свидетельствует о важности охвата всего населения. Среди семи определенных направлений агитации особое внимание уделялось казахским женщинам, которым разъясняли текущую ситуацию на фронте и предстоящие задачи. Таким образом, Коммунистическая партия пыталась опровергнуть циркулировавшие среди горожан слухи о неудачах и отступлении Красной армии, поддерживая таким образом моральный дух населения.

ГА г. Астаны, Ф. 1п, оп. 1, д. 241, л. 78

Архивные документы ярко иллюстрируют социальные изменения, происходившие в городе. В условиях военного времени особую значимость приобрела взаимопомощь и сплоченность. В городе создавались фонды обороны, куда жители сдавали свои сбережения, драгоценности, теплые вещи для солдат. Женщины вязали носки и варежки, шили кисеты, собирали посылки на фронт. В школах организовывались кружки по оказанию первой медицинской помощи, дети помогали в госпиталях, работали на полях.

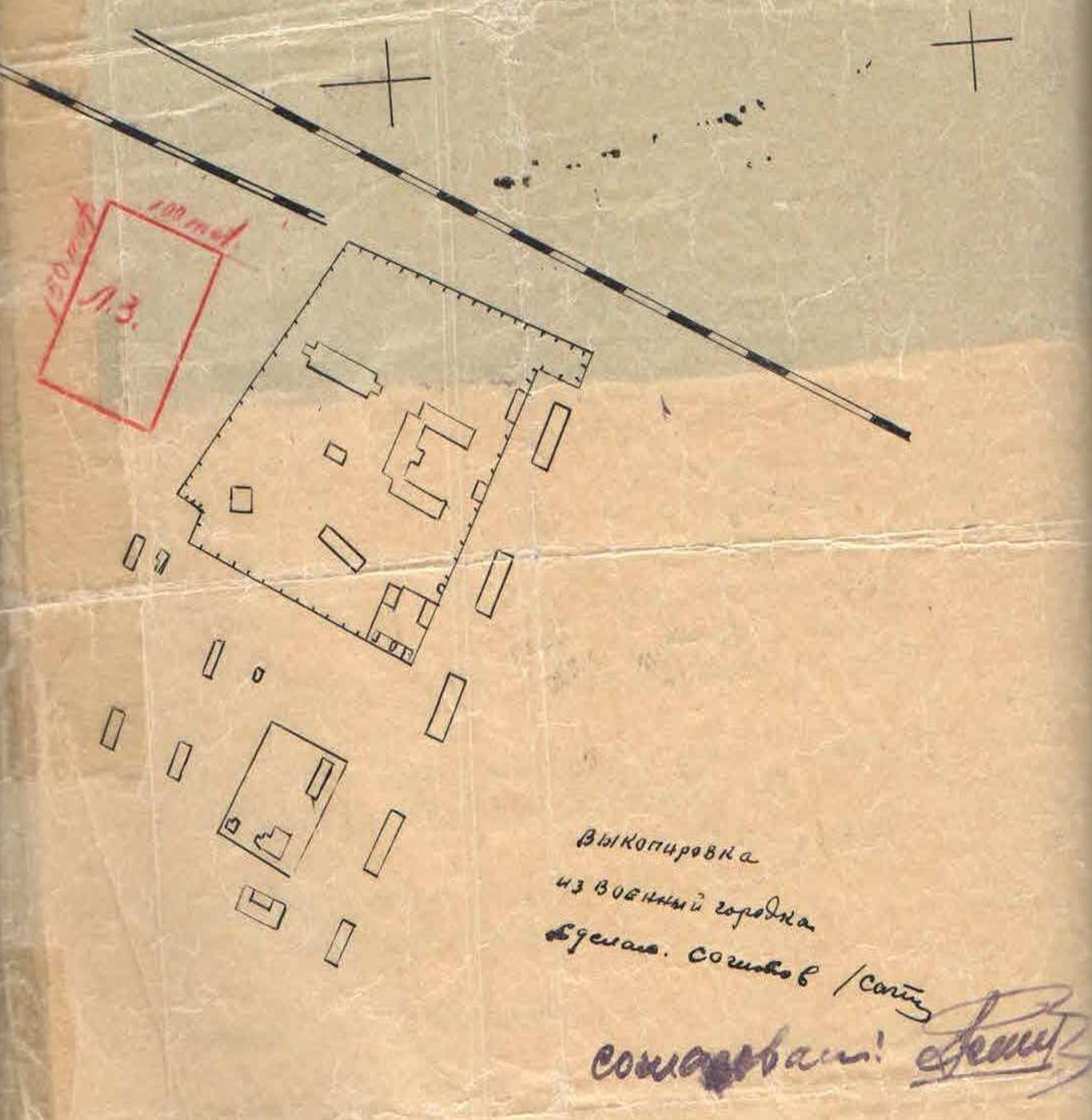

С первых дней войны жизнь акмолинцев была подчинена военным нуждам. По распоряжению городских властей в декабре 1941 года экспонаты Акмолинского историко-краеведческого музея были упакованы в ящики и спрятаны в надежном месте. Здание же музея, бывшая церковь, было переоборудовано под казарму. Здесь размещались дивизии, формировавшиеся в Акмоле для отправки на фронт. После окончания войны при возвращении музейных экспонатов на место была обнаружена пропажа многих ценных предметов.

24 ноября 1941 года Городской Совет депутатов трудящихся Акмолы принял постановление о мероприятиях по формированию воинских частей. А уже 19 декабря того же года было принято решение о создании и размещении в Акмоле стрелковой дивизии. Для военного городка были выделены 12 бараков, здание музея, здание школы №7 и редакции газеты «Сталинское знамя». Общая вместимость городка составляла 10200 человек.

ГА г. Астаны, Ф. 32, оп. 3, д. 13, л. 78

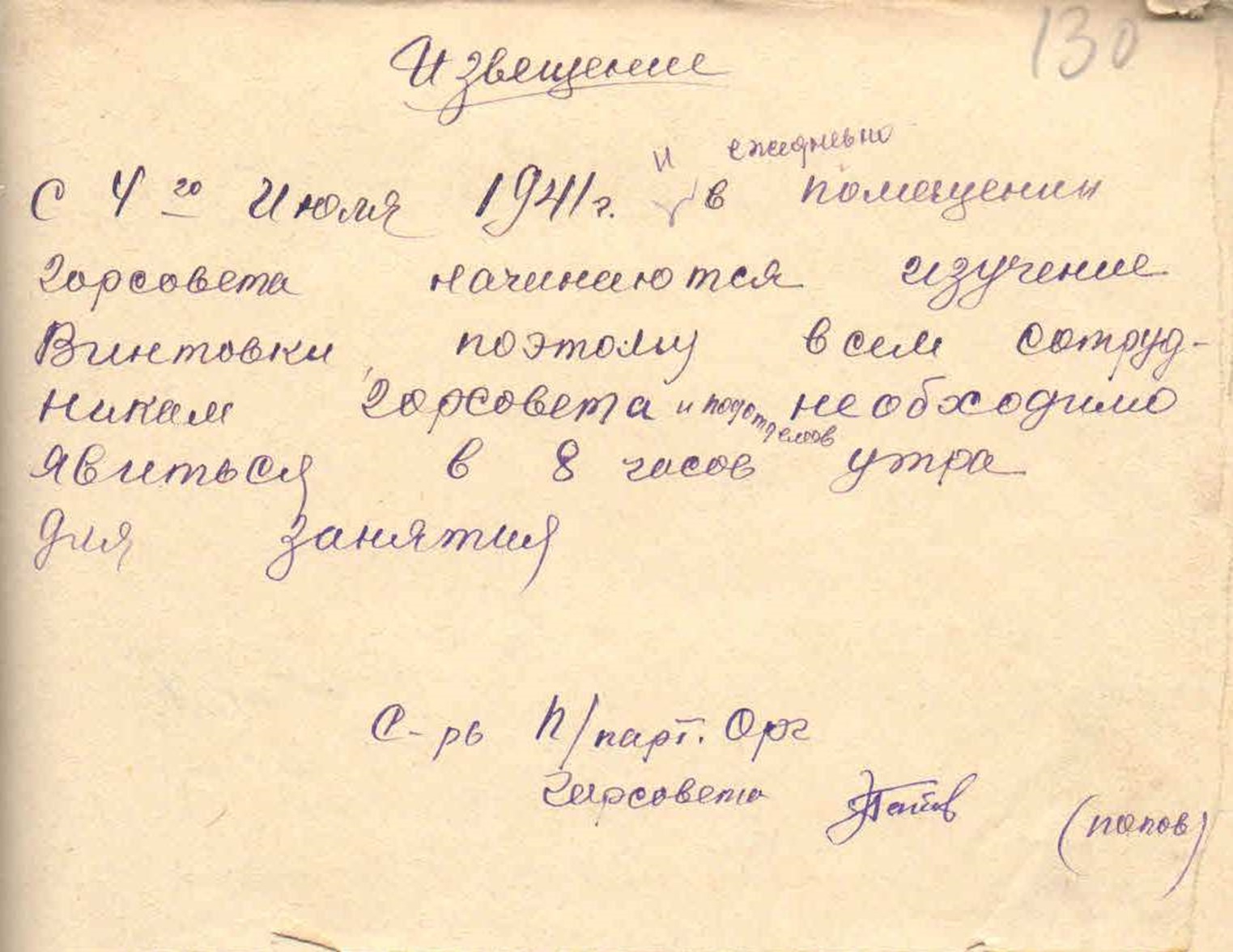

В период с 15 июля по 18 августа 1941 года в Акмоле была сформирована 310-я стрелковая дивизия. 22 августа того же года началось формирование 387-й стрелковой дивизии. 25 декабря 1941 года в Акмоле приступили к созданию 29-й стрелковой дивизии. О 106-й кавалерийской дивизии, еще одном воинском соединении, сформированном на акмолинской земле весной 1942 года, сохранилось крайне мало сведений. Известно, что эта дивизия понесла тяжелые потери в боях под Харьковом.

ГА г. Астаны, Ф. 32, оп. 1, д. 102, л. 130

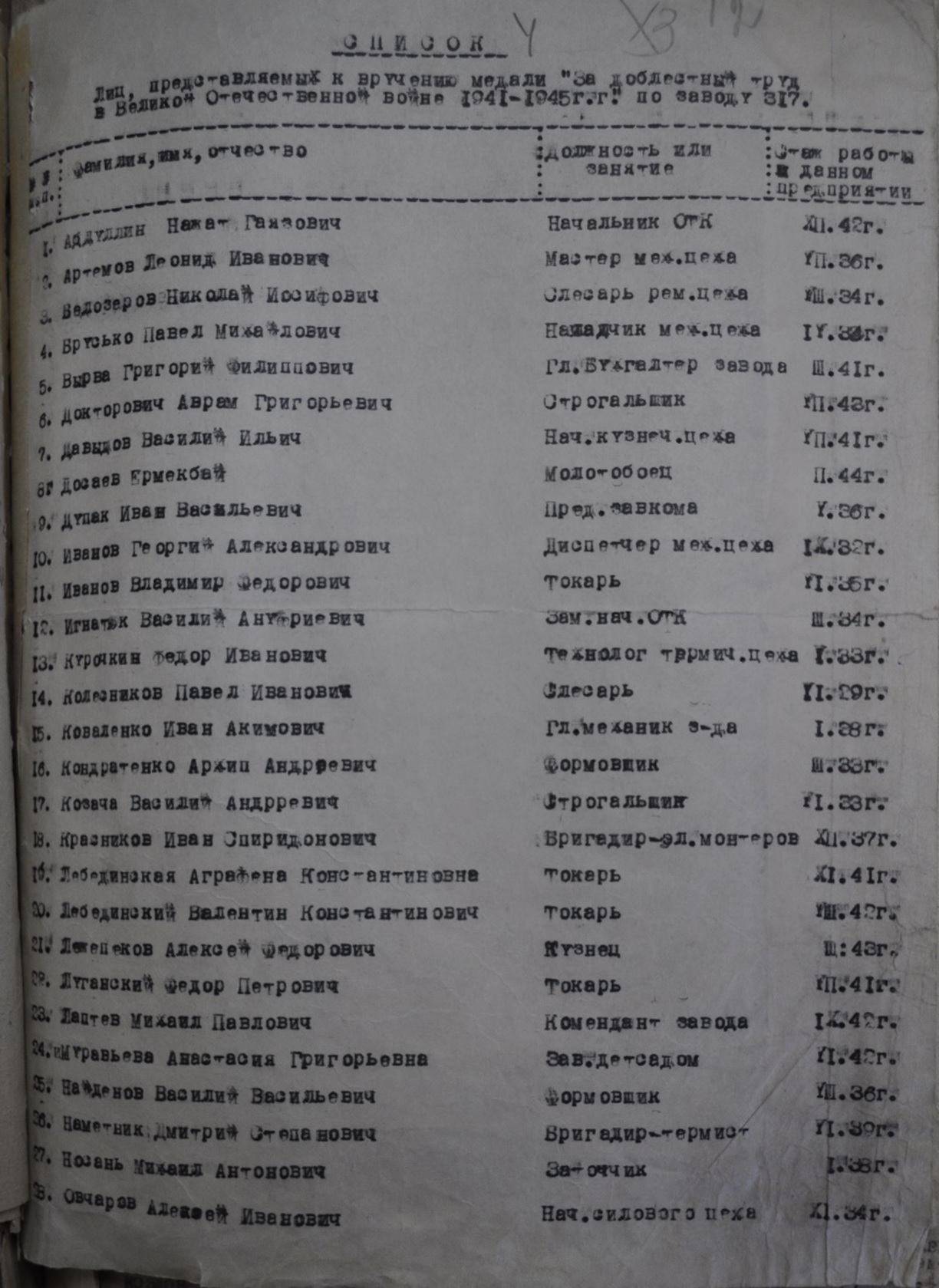

Особое место в истории военного Акмолинска занимает эвакуация промышленных предприятий из прифронтовой полосы. Архивные фонды свидетельствуют о том, как в город прибывали целые заводы и фабрики вместе с рабочими и их семьями. Это стало мощным импульсом для развития экономики региона. На базе эвакуированных предприятий создавались новые производства, расширялись старые. Акмолинск становился важным промышленным центром, снабжавшим фронт и тыл необходимыми ресурсами.

Одним из крупнейших эвакуированных предприятий стал «Мелитопольский станкостроительный завод» из Запорожской области Украины. До войны завод специализировался на производстве токарных станков для обработки деталей сельскохозяйственной техники и являлся одним из крупнейших предприятий такого рода в Украине, имея в своем составе множество цехов.

Завод прибыл в Акмолу 7 октября 1941 года. Будучи крупным предприятием, его цеха разместили в разных частях города, расстояние между некоторыми из них достигало 3,5 км. Вместе с заводом в город было эвакуировано 165 человек. К работе на заводе было привлечено около 200 местных молодых людей, большинство из которых составляли девушки. Так, на 1 февраля 1942 года из 140 вновь прибывших рабочих 86 человек, или 61%, были женщинами. Среди акмолинцев, отличившихся в выполнении производственных планов, были Абельдинова, Клижбекова и Кусаинова.

После перебазирования в Акмолу завод полностью перешел на выпуск военной продукции, освоив производство мин и гранат. Качество выпускаемой продукции было достаточно высоким, большая ее часть признавалась годной и отправлялась на фронт. Так, согласно архивным документам, в 1941 году брак составлял 9,4%, а в 1942 году – 5,8%.

ГА г. Астаны, Ф. 32, оп. 3, д. 35, л. 12

7 мая 1942 года в Акмоле началось строительство завода «Казахсельмаш». Акмолинцы ударными темпами возвели предприятие, и уже 21 июля 1943 года завод выпустил свою первую продукцию: бороны «Зиг-Заг» и другую сельскохозяйственную технику. 73% рабочих завода составляли выходцы из различных областей Казахской ССР и других союзных республик. Многие из них ранее занимались другим трудом и не имели опыта работы на промышленном предприятии, поэтому потребовалось организовать дополнительное обучение. Наряду с организацией производства, большие трудности возникали с размещением и продовольственным обеспечением прибывших рабочих.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от декабря 1941 года, рабочие и служащие военной промышленности были закреплены за предприятиями и подлежали обязательной регистрации. Самовольное оставление рабочего места каралось как уголовное преступление. Однако Указ от 30 декабря 1944 года предусматривал возможность амнистии для бежавших рабочих, если они возвращались на производство до 15 февраля 1945 года. Этот документ свидетельствует о том, что в годы войны труженики тыла также испытывали значительное давление со стороны государства, а случаи принудительного удержания на производстве были нередкими.

7 апреля 1944 года заместитель народного комиссара здравоохранения СССР, Главный государственный санитарный инспектор утвердил инструкцию №170/16-13 по соблюдению санитарной чистоты на промышленных предприятиях в военное время. Инструкция предусматривала меры по минимизации вредного воздействия производства на окружающую среду, снижение загрязнения воздуха, воды и почвы производственными отходами.

В годы войны широко использовался труд молодежи в тылу. Несовершеннолетние дети привлекались к тяжелым работам на производстве, зачастую наравне со взрослыми. В начале войны отсутствовали регламентирующие документы, определяющие условия и объемы детского труда, что приводило к его повсеместному использованию. Появление первых нормативных актов, регулирующих детский труд, можно связать с улучшением ситуации на фронте и освобождением оккупированных территорий.

Одним из первых законодательных актов, касающихся труда подростков, стало Постановление Совета Народных Комиссаров СССР №782 от 15 июля 1943 года «Об обучении подростков, работающих на предприятиях». Документ учитывал проблему отрыва школьников от учебы из-за привлечения к производственной деятельности и предусматривал меры по обеспечению возможности совмещения работы и учебы. С этой целью на основании постановления начали создаваться «Школы рабочей молодежи», предоставлявшие подросткам возможность получать образование без отрыва от производства.

Однако положение о работе таких школ было утверждено лишь 30 апреля 1944 года. Согласно «Положению о школах рабочей молодежи», такие школы являлись семилетними и давали учащимся среднее образование. Отличительной особенностью этих школ было то, что они открывались местными Советами депутатов трудящихся при промышленных предприятиях. В таких школах совместно обучались юноши и девушки, а обеспечение их необходимыми учебными принадлежностями возлагалось на местные органы власти и руководство предприятий. В одном классе обучалось не более 20 человек. Учебный год в таких школах начинался 1 сентября и заканчивался 1 августа.

Вышеуказанные документы лишь частично решали проблему образования подростков в условиях военного времени. Тяжелый труд на промышленных предприятиях продолжался, и подростки по-прежнему работали без отдыха. С целью облегчения условий труда подростков Совет Народных Комиссаров СССР издал Постановление №123 от 9 марта 1944 года, обязывающее предоставлять детям до 16 лет один выходной день в неделю и ежегодный отпуск продолжительностью двенадцать рабочих дней. Постановление также возлагало на руководителей предприятий ответственность за соблюдение режима труда и отдыха подростков, а также за их здоровье.

Приказ Народного комиссара минометного вооружения СССР №395 от 15 июля 1944 года прямо запрещал использование труда подростков сверх установленного рабочего дня или в ночное время. Кроме того, приказ предписывал обеспечивать подросткам полноценный отдых во время выходных и отпусков, а также трехразовое питание и медицинское обслуживание.

Несмотря на принятие подобных законодательных актов во второй половине войны, во многих заводах и фабриках страны продолжалась беспощадная эксплуатация детского труда. Об этом свидетельствуют служебные письма государственных органов. Руководители предприятий, имевших стратегическое значение в военное время, обладали огромной властью. Зачастую местные руководители безнаказанно использовали труд несовершеннолетних. Директора заводов, нарушавшие правительственные постановления, отделывались лишь выговорами. Среди таких предприятий были завод №849 (директор Матвеев) и завод №845 (директор Ухолин), где подростки работали ночью, а на заводах №856 (директор Попов) и №720 (директор Герасимов) подростки привлекались к работе сверх установленного шестичасового рабочего дня.

Несмотря на отсутствие в архивах прямых свидетельств о нарушениях трудового законодательства в отношении подростков на предприятиях Акмолы, можно с уверенностью утверждать, что акмолинские подростки, наравне со своими сверстниками по всей стране, внесли свой посильный вклад в победу, трудясь на заводах и фабриках.

Наряду с развитием промышленности, в годы войны в Акмоле неуклонно росли посевные площади и увеличивались объемы производства сельскохозяйственной продукции. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР №182 от 19 февраля 1944 года было поставлена задача увеличить посевные площади в 1944 году на 20% по сравнению с предыдущим годом. Это было направлено на увеличение продовольственных запасов и удовлетворение потребностей фронта.

Для жителей, живших в условиях коммунистической системы, существовали особые правила ведения личного подсобного хозяйства. Каждая семья могла содержать не более:

одной коровы с теленком до 4 месяцев или одной козы с козленком до года;

одной свиньи или трех овец.

Владельцы такого скота были обязаны сдавать государству мясо и молоко по нормам, установленным для колхозников. Размер приусадебного участка, выделяемого в личное пользование, не превышал 0,15 гектара, а на поливных землях этот показатель был вдвое меньше.

Военные годы стали тяжелым испытанием для каждого человека. Особенно пострадало население оккупированных территорий, вынужденное покидать свои дома и искать убежище в восточных районах страны. Постановлением СНК СССР №1948 от 9 августа 1941 года «О правилах прописки граждан, эвакуированных из районов военных действий» такие граждане были обязаны в течение 24 часов зарегистрировать свои паспорта в органах милиции с указанием адреса проживания. В случае отсутствия паспорта граждане должны были быть зарегистрированы в Совете депутатов трудящихся города Акмолы. Примечательно, что граждане, прибывшие из Москвы и Ленинграда, пользовались определенными привилегиями и могли свободно передвигаться и регистрироваться по своему усмотрению. Несмотря на нехватку жилья, жители Акмолы радушно принимали эвакуированных, предоставляя им кров. Недостаток жилья стимулировал строительство новых домов в городе.

27 октября 1943 года акмолинцы оказали помощь Орловской области в ликвидации последствий войны. Для восстановления хозяйства Орловской области Акмола направила лошадей, крупный рогатый скот, тракторы, сельскохозяйственный инвентарь и другие необходимые материалы.

Государственный архив Астаны бережно хранит воспоминания очевидцев тех лет. В письмах с фронта и в воспоминаниях тружеников тыла отражены тяготы и лишения военного времени, но вместе с тем – непоколебимая вера в Победу и гордость за свой вклад в общее дело. Эти документы рассказывают о том, как акмолинцы, несмотря на голод и холод, продолжали трудиться, учиться, поддерживать друг друга.

Анализируя архивные документы Государственного архива города Астаны, можно с уверенностью сказать, что Акмола в годы войны стал надежным тылом, внесшим весомый вклад в общую победу. Самоотверженный труд жителей города, их стойкость и патриотизм являются ярким примером героизма советского народа. Изучение архивных источников позволяет нам сегодня глубже понять и оценить подвиг наших предков, сохранить память об их мужестве и передать ее будущим поколениям. Эти бесценные свидетельства истории напоминают нам о цене мира и важности единства перед лицом любых испытаний.