В 1937 году Умирбек Успанов - это молодой почвовед, счастливо сочетающий незаурядные способности с большим трудолюбием. В Почвенном институте в Ленинграде, в который он поступил в 1932 году, им была проведена значительная экспериментальная работа по гипсованию искусственных солонцов в лабораторных условиях, требовавшая большого напряжения и аналитических навыков. Благодаря необыкновенной трудоспособности и упорству в работе, Успанов преодолел все затруднения и к весне 1933 года оформил результаты своих исследований, опубликовав их в трудах Почвенного института.

В дальнейшем он перешел к изучению химизма природных солонцов Кулундинской и Варабинской степей в целях их мелиорации и заложил ряд опытов по гипсованию солонцов.

Участвуя весной 1934 года в Туркменской экспедиции, он организовал небольшой однолетний стационар по изучению такыров. Стационарные исследования дали ему чрезвычайно ценный материал для освещения генезиса такыровых почв. В результате углубленного изучения химических и физико-химических свойств этих почв Успановым написал научный труд, который получил название «К вопросу о генезисе и мелиорации такыров». Портал Qazaqstan Tarihy ознакомился с этой работой.

Прежде чем приступить к его работе, важно рассказать о самом Успанове. Итак, согласно его автобиографии, родился он в 1906 году в Карабалыкском районе Актюбинском области. Отец его работал пастухом у местных баев и русских кулаков. Живя вместе с отцом в русской деревне и помогая ему в работе, Успанов с детства научился говорить по-русски, и это помогло ему в один год окончить трехклассную аульную школу в 1917 году.

Прежде чем приступить к его работе, важно рассказать о самом Успанове. Итак, согласно его автобиографии, родился он в 1906 году в Карабалыкском районе Актюбинском области. Отец его работал пастухом у местных баев и русских кулаков. Живя вместе с отцом в русской деревне и помогая ему в работе, Успанов с детства научился говорить по-русски, и это помогло ему в один год окончить трехклассную аульную школу в 1917 году.

В 1918-1919 гг. он с братом работал на баев: пас их скот, учил их детей грамоте.

В 1922 году инструктор по организации партийных ячеек отправил его в районный центр. Отсюда его командировали на учебу в краевой центр Оренбург. Успанов устроился в Опытно-показательную школу-коммуну, где и вступил в 1924 году в комсомол. В этой школе он проучился до 1925 года и перешел на рабфак, где принимал активное участие в комсомольской работе: был пропагандистом и членом бюро ячейки.

В 1931 году он окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и был оставлен аспирантом Научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения (ВИУА). В 1932 году он поступил аспирантом в Почвенный институт Академии Наук СССР.

Итак, к вопросу о генезисе и мелиорации такыров. К слову, такырами народы Средней Азии и Казахстана называли голую, твердую и гладкую поверхность. Слово «такыр» не имеет точного перевода на русский язык. Синонимами его на казахском языке являются слова «жылтыр» - гладкий, «жаланаш» - голый; так, говорят: «такыржол» - гладкая дорога, «такыр-тобе» - голая сопка, «такырдай такылдаган» - звенящий как такыр, подчеркивая этим последним твердость и сухость такыра. Иногда слово такыр употребляется и в обывательском жаргоне, например: «такырбас» - голая голова, т.е. лысая или совсем без волос, «такыр кедей» - абсолютный бедняк; «акылдан такыр таза» - абсолютно лишенный ума.

Под термином такыр местное население понимает не всякую голую поверхность, а определенную группу земель, сходных по внешнему виду, однородных по происхождению и обыкновенно негодных для использования.

По внешнему виду такыры представляют собой голую, твердую, гладкую и разбитую неглубокими, заплывшими трещинами на ряд многоугольников глинистую поверхность, на которой, по выражению путешественников, «кованная лошадь или железная шина тяжелого экипажа не оставляют почти никаких следов». Обыкновенно такыры занимают пониженные места, и огромные площади их встречаются на равнинах Туркестана, главным образом на древнеаллювиальных, а также среди каракумских песков.

Весной, после таяния снега и после дождей, на глинистой водонепроницаемой поверхности такыра застаивается вода, которая держится несколько недель. Поэтому пониженные участки глинистых такыров, расположенные во впадинах, служат временными водохранилищами в пустыне, вокруг которых поселяются аулы. Такие площади такыров, на которых долго застаивается дождевая или снеговая вода, местное население называет «каками» (қақ). «Қақ» по-казахски означает временное мелководное озеро, но некоторые «каки» сохраняют это название и после исчезновения воды. Понятие «как» несколько шире, чем «такыр», и не обязательно связано с последним.

Впадины более глубокие при длительном застаивании на них, обогащенных солями, поверхностных вод и близком залегании сильно минерализованных грунтовых вод засоляются и заболачиваются; соли, смешанные с глинистой массой, образуют мокрую, топкую соленую грязь, которая носит название «сор» - по-казахски, или «шор» — по-туркменски (от слова «сору» - сосать, засасывать). Такие соры или шоры образуются и при высыхании соленых озер. Соленосные глины при застаивании на их поверхности воды тоже заболачиваются и дают сор. Сухие солевые корки как на высохших сорах, так и на обыкновенных солончаках называются «кебир» - сухая корка; часто под самой коркой залегает пухлый слой, насыщенный солями, «пухлый солончак». Кебиры имеют тоже голую более или менее твердую поверхность.

В географическую и почвенно-геологическую литературу термин «такыр», насколько известно, вошел впервые с 1870-х годов, когда начались более детальные исследования физико-географических условий Туркестана, в особенности малоизвестных до того времени частей его: Каракумской и Кызылкумской пустынь. Однако и у более ранних путешественников (Н. Муравьев 1820 г., Базинер 1842 г.) есть указания на несомненные такыры, хотя они не употребляли этот термин. Описание такыров и объяснение их генезиса чаще всего встречается в работах геологов и географов. Среди них встречаются имена таких крупных ученых, как Барбот-де-Марни, Миддендорф, Мушкетов И.В., Андрусов, Обручев, Берг, Иоган Вальтер, Архангельский, Ферсман.

Барбот-де-Марни в 1874 году, во время своего путешествия через Мангышлак и Усть-Урт в Туркестан, записал в дневнике: «В открытой степи среди отдельных возвышенностей имеются большие котловины, происшедшие от размыва почвы атмосферными водами; гладкое как паркет дно их состоит из белесоватой глины; таким гладким глиняным площадям, представляющим собой снос с береговых возвышенностей тончайшей глины, киргизы дают название такыров». Такое понятие о такырах и объяснение генезиса их было развито последующими авторами и даже до настоящего времени не потеряло своего значения у геологов. Характерно, что почти все геологи считают такыры за геологические образования и в процессе такырообразования видят отложение самого наноса.

В отличие от геологов и геоморфологов, почвоведы стараются найти в такырах процесс почвообразования, отделяя таким образом образование наноса от процесса такырообразования на этом наносе.

В.В. Никитин подчеркивает наличие в такырах своеобразного гидроморфного типа почвообразования вследствие длительного застаивания на поверхности вод. Он рассматривает процесс такырообразования как процесс «почвенно-геологический», т.е. что в такырообразовании имеют место два явления: одно ведет к накоплению минеральной массы на поверхности (геологическое), другое — к формированию обособленных горизонтов (почвенное).

В 1920-1930-е, в связи с изучением естественных производительных сил Средней Азии и Казахстана, такыры снова стали объектом, но уже более глубокого детального изучения. Не перечисляя имена тех, кто в той или иной мере касались такыров, отметим здесь лишь ту дискуссию, которая развернулась в печати между почвоведами И.П. Герасимовым и С.Я. Сушко.

И. П. Герасимов в первой своей статье о процессах образования такыров прежде всего различает (так же, как и В.В. Никитин) процесс отложения глинистых осадков от процесса формирования самого такыра и подчеркивает, что всякая глинистая поверхность в условиях Туркестана может превратиться в такыр, если на ней будет застаиваться вода. Формирование такыра с характерной для него плотной коркой он объясняет воздействием поверхностных дождевых и снеговых вод («преимущественно щелочных»), причем это воздействие он рассматривает как процесс солонцово-солончаковый (действие щелочных вод). Поэтому верхняя плотная корочка представлялась ему «карликовым солонцовым горизонтом» с поглощенным натрием.

С.Я. Сушко, соглашаясь с И.П. Герасимовым о солонцово-солончаковом характере процесса такырообразования, в своей первой статье рассматривает этот процесс как частный случай солонцового процесса, но происхождение самого такыра объясняет по-иному. По мнению Сушко, такыры получились в результате рассоления солончака, обязательно связанного с грунтовыми водами. Поэтому все такыры солонцеваты. В своей работе «Такыры (генезис, химические свойства и пути их коренного улучшения)» автор по-прежнему считает необходимым образование такыров из солончака в результате опускания уровня грунтовых вод и выщелачивания солей, но вместе с тем различает такыры «солонцеватые» и «несолонцеватые». Здесь С.Я. Сушко противоречит самому себе и, в конечном счете, остается неясной необходимость предшествующей такыру солончаковой стадии и еще менее понятной сущность такырообразования.

И.П. Герасимов, возражая С.Я. Сушко, утверждает, что такыры образуются и в местах, где грунтовые воды в позднейшее геологическое время никогда не доходили близко к поверхности, и в участках, никогда не орошаемых.

Нужно отметить, что Герасимов, правильно подмечая основную сущность такырообразования как процесса воздействия поверхностных вод и солнечной инсоляции (географическую особенность), не совсем правильно рассматривал этот процесс как солонцово-солончаковый, не имея экспериментальных подтверждений последнего положения. В последних работах («Почвенный покров Куня-дарьинской древнеаллювиальной равнины») сам автор не придает большого значения явлению солонцеватости в такырах. С.Я. Сушко, утверждая необходимость обязательного предшествия такыру солончаковой стадии, не доводит свою мысль до конца, различая такыры «солонцеватые» и «несолонцеватые». В противоположность И.П. Герасимову, он смазывает географическую особенность такыров, основываясь на не вполне убедительных экспериментах.

Но в том и другом случае оба автора рисуют процесс такырообразования исключительно почвенным и притом обязательно связывают его с солонцевато-солончаковой стадией развития.

По мнению Успанова, такое категорическое утверждение, общее для всех такыров, не всегда соответствует истине. Наблюдения Успанова и данные о такырах объясняют это явление несколько по-иному.

Огромные площади такыров, как указано выше, расположены в степях Южного Казахстана, среди каракумских и кызылкумских песков, в долинах pp. Мургаб и Теджен, на плато Усть-Урт, в районе «легендарного» Caрыкамышского древнеозерного бассейна и в древнеаллювиальных равнинах pp. Сырдарьи и Амударьи.

Наблюдения Успанова относятся как раз к последней группе районов, а именно к Куня-дарьянской древнеаллювиальной равнине. В шести километрах на юг от гор. Купя-Ургенч Туркменской ССР проходит сухое «древнее русло» р. Амударьи - Куня-дарья (Дарьялык). По левой стороне этого сухоречья, среди небольших бугристых песков, расположены отдельные небольшие участки типичных для этой местности такыров; они представляют по внешнему виду голые, твердые, гладкие, разбитые заплывшими трещинами на небольшие многоугольники глинистые поверхности, на которых только изредка встречаются отдельные экземпляры пустынных полукустарников и небольшие останцы выдувания. В разрезе такыра картина следующая:

0-4 см - Светло-серая, пористая, твердая, плотная, глинистая корка, сверху до 1,5 см опесчаненная по заплывшим трещинам, более пористая и неясно слоеватая. От 1,5 до 4 см более плотная с ржавыми пятнами.

4-10 см - Подкорковый горизонт - рыхло-чешуйчатый, более темный, более глинистый и менее пористый, чем корка. Ниже залегает мощная толща слоистых аллювиальных отложений - до 30 см, суглинистая, уплотненная, ниже мелкопесчаная; от 120 см. идет чередование песчаных слоев с серым слюдистым песком; иногда встречаются тонкие глинистые прослойки. Все это говорит о том, что толща является речными отложениями. Вскипает от соляной кислоты по всему профилю.

Буровая скважина на соседнем участке до глубины б метров грунтовой воды не обнаружила.

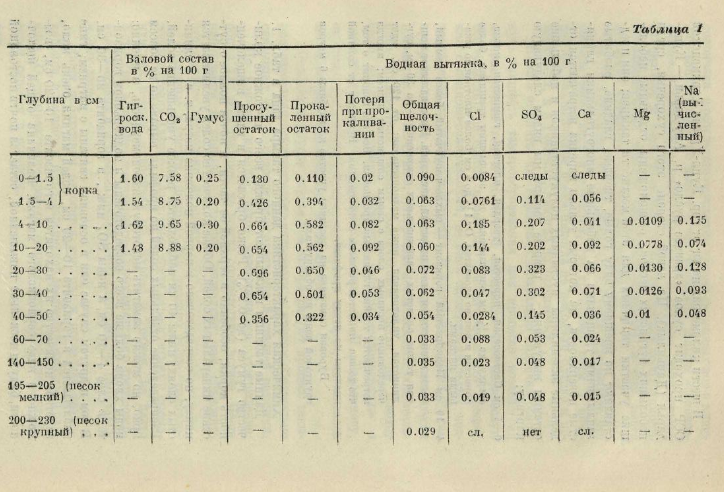

Химическая характеристика данного такыра дана в табл. 1.

Данные таблицы показывают прежде всего ничтожное количество гумуса (до 0.3%). Резко бросается в глаза выщелоченностъ корки, особенно в верхней ее части, и почтя полное отсутствие минеральных солей. Общее количество солей увеличивается книзу, но сосредоточено в первой половине метра, т.е. в глинистых слоях; ниже 40 см наблюдается резкое уменьшение солей. Распределение отдельных солей по профилю выражено не совсем ярко, но можно заметить некоторую закономерность, а именно: ионы хлора больше всего сосредоточены в подкорковом горизонте, в слое 4-10 см, а ионы SO4 ниж, в горизонте 20-30 см. В том и другом случае они в основном связаны с натрием; ниже наблюдается в горизонте 10-20 см, солей магния очень мало, заметное количество их находятся в горизонте 10-20 см, возможно в виде сернокислого магния. Величина общей щелочности, будучи несколько повышенной, остается почти постоянной до глубины 50 см, ниже резко уменьшается. Повышенная щелочность в пределах от 0 до 50 см, по нашему мнению объясняется растворением щелочноземельных карбонатов при относительно повышенном содержании солей; высокая щелочность в самой верхней части корки (0-1,5) при почти полном отсутствии солей в ней указывает на некоторую «солонцеватость» корки. Количество СО2, увеличиваясь книзу, как будто бы указывает на перемещение карбонатов, что особенно было подчеркнуто Б.В. Никитиным; но говорить о явном процессе передвижения щелочноземельных карбонатов в этих случаях едва ли можно.

Таким образом, рассмотрение этой таблицы указывает только на некоторое перераспределение солей в верхней (до 50 см) части речного аллювия, которое только в малой степени может служить признаком проявления процессов почвообразования.

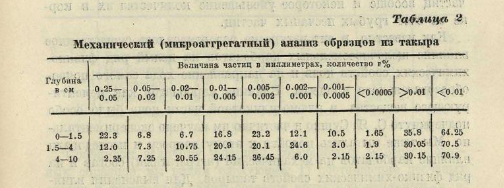

Механический состав такыров в большинстве случаев является очень глинистым в корковом и подкорковом слоях. Состав ниже лежащего грунта зависит от характера его отложения и может быть самый разнородный. Приведем данные микроагрегатного анализа верхних слоев вышеописанного такыра. Данные перечислены на сухую естественную неизменную массу (табл. 2).

Данные табл. 2 показывают прежде всего резкое преобладание глинистых частиц (мельче 0,01), причем количество глинистых частиц в самой верхней части корки несколько ниже. Это объясняется отчасти навеваняем песчаных частиц ветром на трещиноватую поверхность такыра, что ясно видно по количеству фракций 0,25-0,05 мм в слое 0-1.5 см.

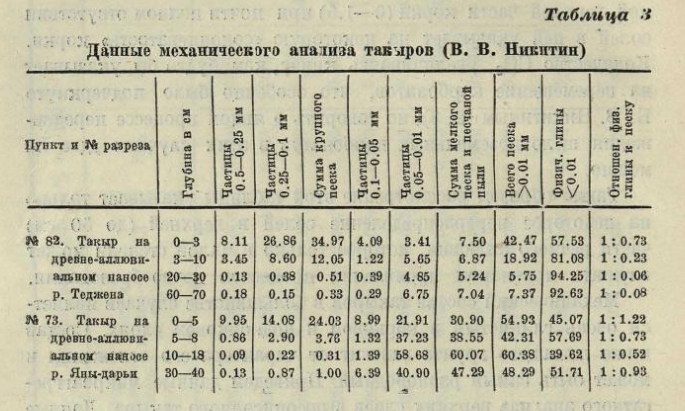

В составе так называемой «физической глины» (<0,01) преобладает количество частиц более грубых - от 0,01 до 0,001 мм. Вообще эти фракции составляют самое большое количество, до 65% из общей суммы, а в составе самой физической глины количество их доходит до 95%. Приведем несколько данных о механическом составе такыров из других мест (табл. 3).

Данные табл. 3 ясно показывают преобладание глинистых частиц вообще и некоторое уменьшение количества их в корке за счет грубых песчаных частиц.

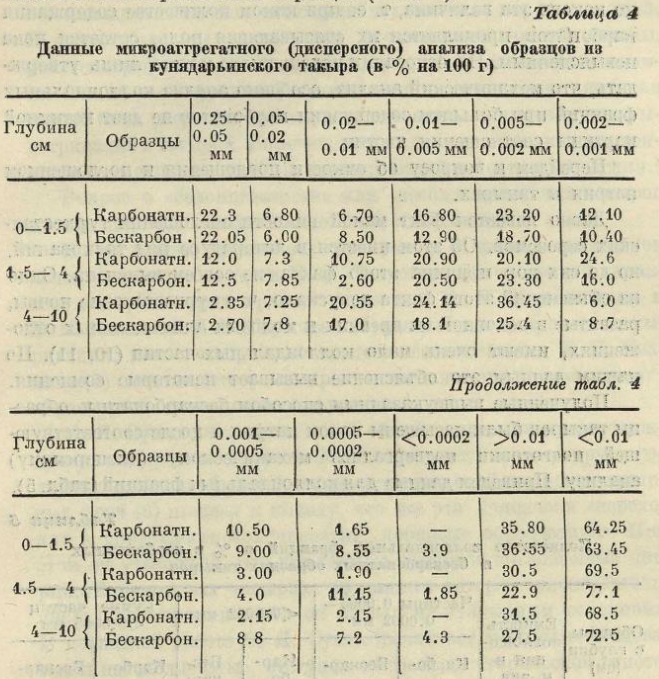

Как известно, в литературе не раз отмечалось существенное влияние щелочноземельных карбонатов на целый ряд физико-химических свойств почв и на направление хода самого почвообразовательного процесса. Влияние карбонатов как цементирующего вещества в алюмосиликатной части почв было особо подчеркнуто С.Я. Сушко и частично им изучена экспериментально. Успанов тоже пытался подойти к этому вопросу и исследовал влияние карбонатов на механический (агрегатный) состав и на ряд физико-химических свойств такыров. Для выяснения влияния карбонатов на развертывание (диспергирование) более мелких: механических фракций, он произвел следующую операцию: образцы из верхних слоев такыра обрабатывались 1%-ной уксусной, кислотой для разрушения карбонатов до конца реакции на кальций. После полного разрушения карбонатов навески обрабатывались однонормальным раствором хлористого кальция для вытеснения ионов водорода и насыщения их ионом кальция. Отмытые от избытка хлористого кальция и доведенные до воздушно-сухого состояния бескарбонатные насыщенные кальцием образцы пускались в механический (микроагрегатный) анализ и данные сравнивались с механическим составом естественных карбонатных образцов (табл. 4).

Сравнивая величину фракций карбонатных и бескарбонатных образцов, мы видим следующее: 1) соотношение песчаных частиц и физической глины остается почти неизменяемым, т.е. количество песчаных фракций остается прежним, что говорит об отсутствия влияния карбонатов на грубые частицы, особенно на частицы 0,25-0,05 мм; 2) но соотношение фракций в составе физической глины резко изменяется, а именно: увеличивается абсолютное количество фракций <0,001 мм до 20% вместо 5-10%; особенно заметны увеличения в слоях 1,5-4 и 4-10, Это увеличение произошло за счет развертывания частиц 0,01-0,001 мм.

По-видимому, щелочноземельные карбонаты, помимо.их коагулирующего действия, являются «цементом», скрепляющим именно микроагрегаты почв и пород; выход коллоидальных фракций <0,00025 мм тесно связан с величиной карбонатов, но какова эта величина, т.е. при каком количестве содержания карбонатов проявляется их связывающая роль, остается пока невыясненным. На основании изложенного можно лишь утверждать, что механический анализ, особенно анализ коллоидальных фракции при большом содержании карбонатов не дает истинной картины соотношения частиц.

Перейдем к вопросу об емкости поглощения и поглощенном натрии в такырах.

Давно известен факт малой емкости поглощения туркестанских сероземов. Об этом имеется в литературе ряд толкований, но до сих пор причина этого факта не совсем выяснена. Одно из объяснений этого факта допускало, что туркестанские почвы, развитые в основном на древних и молодых аллювиальных отложениях, имеют очень мало коллоидальных частиц. По данным Успанова, это объяснение вызывает некоторые сомнения.

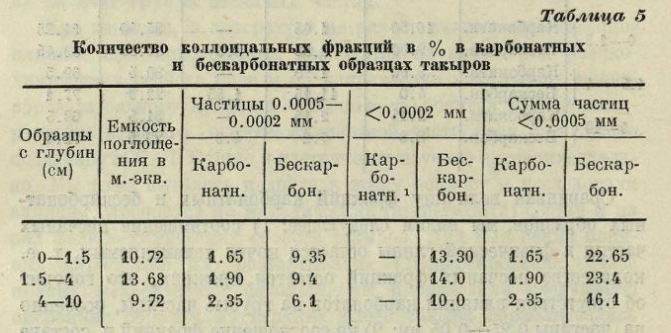

Полученные вышеуказанным способом бескарбонатные образцы такыров были насыщены ионом натрия и после соответствующей подготовки подвергались механическому (дисперсному) анализу. Приведем данные для коллоидальных фракций (табл. 5).

(*) Частиц <0.0002 мм в карбонатных образцах почти не обнаружено; ничтожное их количество вошло в данные частиц 0.0005-0.0002 мм.

Из этих данных видно, что количество коллоидальных частиц в верхних слоях такыра довольно велико и во всяком случае нe меньше, чем в породах с высокой емкостью поглощения. Однако емкость поглощения остается все же пониженной. Валовой анализ коллоидальных фракций не дает оснований говорить о резко выраженной амфолитоидности их. Отношение SiO2/R2O3 в коллоидальном комплексе составляет величину порядка около 3. К сожалению, эти данные еще окончательно не обработаны; рентгенографический анализ этих фракций (рентгеновские снимки еще не расшифрованы) в дополнение к химическим анализам может быть разрешит наше предположение о каолиновом типе выветривания в такырах. Впрочем, отсутствие органических коллоидов может явиться одной из причин низкой емкости поглощения. Е.Н. Иванова, к примеру, считает одной из возможных причин, объясняющих малую емкость поглощения этих почв при наличии достаточного количества коллоидов, природой последних, связанной с генезисом самих пород. В процессе отложения аллювия мельчайшие частицы, отличающиеся наиболее высокой обменной способностью, вынесены в море.

Вопрос о «солонцеватости» или «несолонцеватости» такыров до сих пор еще окончательно также не разрешен.

В 1930-е годы он трактуется в физико-химическом аспекте, согласно теории К.К. Гедройца. Солонцеватый характер такыров неоднократно отмечался И.П. Герасимовым и Е.Н. Ивановой. И.П. Герасимов рассматривает процесс отакыривания, как своеобразный процесс осолопцевания. Е.Н. Иванова считала, что у такыров «плотная корка, по-видимому, играет роль солонцового горизонта».

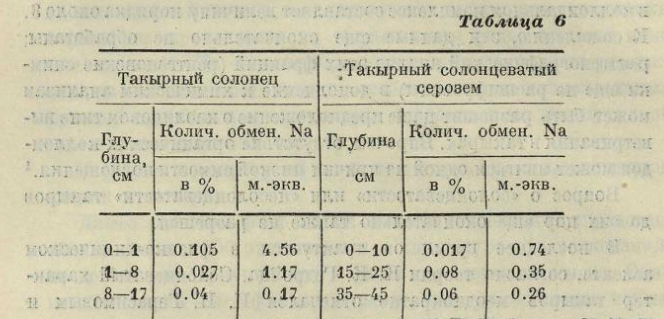

С.Я. Сушко, исходя из своей общей концепции о происхождении такыров из хлоридной и хлоридно-сульфатяой групп солончаков, в первой своей статье о генетической сущности такырных почв пришел к выводу, что все эти солончаки «переходят в поверхностно-солонцеватые, корковые образования». При этом он утверждал, что все такыры содержат поглощенный натрий. В некоторых такырах, по данным автора, солонцеватость настолько выражена, что он назвал их «такырным солонцом». В последней работе С.Я. Сушко различает такыры солонцеватые и несолонцеватые, отступив от своей категорической гипотезы. В доказательство солонцеватости такыров автор приводит данные о содержании поглощенного натрия в них (табл. 6).

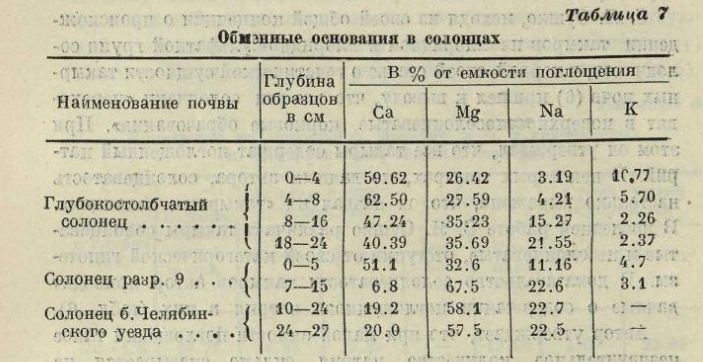

Автор утверждает, что при малой емкости поглощения такое незначительное количество натрия сильно сказывается на свойствах такырной ночвы, так как натрий составляет 15-20% от емкости поглощения. Для доказательства этого положения Сушко ссылается на данные Л. Прасолова и И. Антипова-Каратаева, а также Е.Н. Ивановой (приводимые К.К. Гедройц) о составе поглощенных оснований в солонцах каштановой и черноземной зон, где поглощенный натрии составляет 15-20%. Приводим эти данные (табл. 7).

Относительно этих данных нужпо, во-первых, заметить, что при большой емкости поглощения, до 60 мол.-экв., абсолютная величина обменного натрия в солонцах достигает 15-20 мол. - экв., т.е. натрия в них почти в два раза больше, чем вся емкость поглощения такыров; во-вторых, обменный магний в этих солонцах занимает первое и второе место при абсолютной величине его в 20-40 мол.-экв. Последнее обстоятельство, как было подчеркнуто авторами, исследовавшими эти солодцы, является очень важным в проявлении солонцеватых свойств солонцов. Поэтому попытка Сушко поставить знак равенства между такырами и солонцами, исключительно на основании относительного содержания поглощенного натрия в них, необоснована. Вообще нужно заметить, что многие авторы, подчеркивая относительное количество обменного натрия в проявлении солонцоватости почв, умаляют значение абсолютной величины его.

Если в двух разных почвах при относительно одинаковом содержании поглощенного натрия в 20% от общей емкости поглощения, в одном случае содержится 2 м.-экв., а в другом 15 м.-экв. натрия, то проявление солонцеватости в них не должно быть одинаково, не говоря уже о роли магния и других факторов, усиливающих или подавляющих солонцеватость почв. Кроме того, влияние поглощенного натрия, как нам кажется, может проявляться лишь с известного предела его абсолютной величины, ниже которого при любой емкости это влияние остается незаметным. Вопрос этот нуждается еще в разработке и проверке, но нужно его иметь в виду, чтобы механически пе переносить роль натрия при любом количестве его на все виды почв.

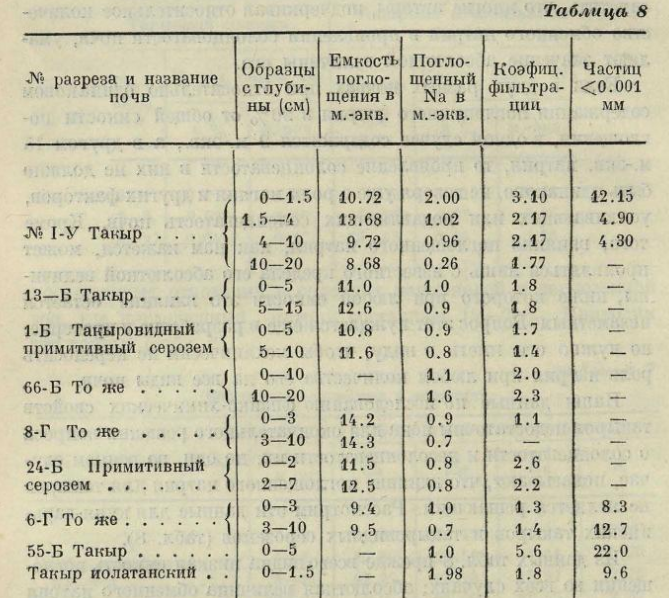

Данные Успанова по исследованию физико-химических свойств такыров были недостаточны пока для окончательного решения вопроса о солонцеватости и несолонцеватости их, но они, во всяком случае, показывают, что влияние поглощенного натрия для такыров не является решающим. Рассмотрим эти данные для куня-дарьинских такыров и такыровидных сероземов (табл. 8).

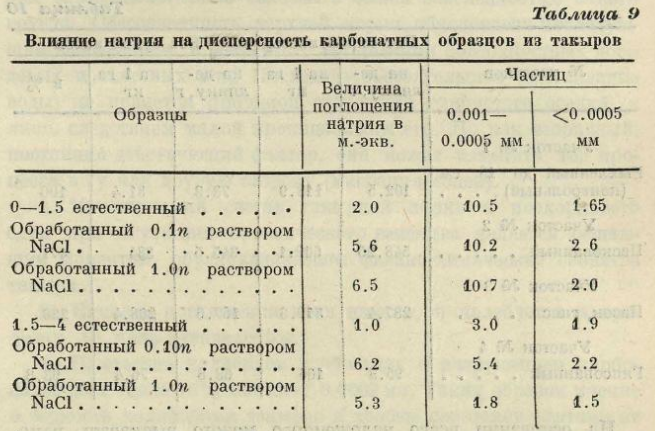

Из данных табл. 8 прежде всего видна низкая емкость поглощения во всех случаях; абсолютная величина обменного натрия вообще очень мала; правда, она составляет 10-20% от емкости, причем как в такырах, так и в примитивных сероземах величина эта почти одинакова. Влияние поглощенного натрия проявляется только в разрезе №I-V в фильтрациопной способности (коэффициент фильтрации определялся по способу Антипова-Каратаева): образец, обработанный хлористым кальцием, увеличивает фильтрационную способность в 2-3 раза. В остальных случаях роль натрия почти не сказывается. Об этом говорят и данные дисперсности (табл. 9).

Данные таблицы показывают, что насыщение натрием естественных карбонатных образцов не увеличивает количества дисперсных частиц. Аналогичные данные для амударьинского аллювия были получены К.К. Гедройц. Ил, насыщенный натрием, и естественный дали однаковое количество частиц 0,001 мм (18,1% и 18,3%). Авторы объясняли это малым содержанием «клеющих» коллоидальных частиц. Поэтому, не отрицая относительной роли поглощенного натрия, мы, однако, не склонны придавать ему решающего значения в этих условиях. Решающим моментом здесь, по мнению Успанова, является главным образом механический состав и цементирующая роль карбонатов, обусловливающие физико-химические свойства такырного грунта, особенно при отсутствии органического вещества. На это же указывает образец 0-5 разреза 55-Б, где при большом количестве частиц <0,001 (22%) коэффициент фильтрации доходит до 5,6, несмотря на ничтожное количество обменного натрия (табл. 8).

Несколько слов о мелиорации такыров. Не имея возможности в рамках этой статьи подробно описать наши опыты и о мелиорации такыров, мы укажем лишь иа некоторые из них и приведем предварительные данные.

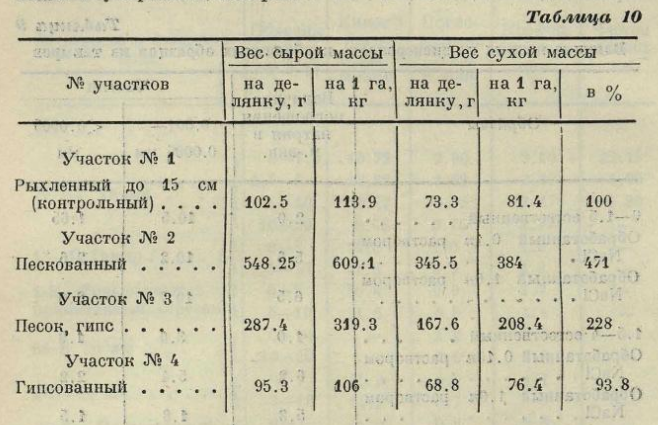

Исходя из допущений, что такыры обладают солонцеватыми свойствами, обусловленными обменным натрием, мы решили произвести гипсование их, с целью заменить натрий на кальций. Кроме того, так как такыры являются сильно глинистыми, то мы производили и пескование их. Гипс вносился из расчета полуторной и двойной дозы (Na : С а = 1 : 1,5 и 1 : 2). Песок вносился из такого расчета, чтобы создать массу, содержащую 70% частиц >0,01. Опыты велись с посевом проса при поливе в три срока. Приводим данные урожайности (табл. 10).

При рассмотрении результатов опытов прежде всего бросается в глаза незначительная урожайность вообще. Это объясняется отчасти поздним посевом (август), но главным образом природой самого такыра.

Далее, по данным урожайности видно, что самое лучшее воздействие на просо оказал песок; на втором месте - участок, куда вносились песок и гипс; на третьем - участок рыхленный; и на четвертом - гипсованный. Это отчасти указывает на то, что говорить об отрицательном действии натрия на урожайность в данном случае нет оснований, скорее можно говорить об отрицательных физических свойствах, обусловленных тяжелым механическим составом. Эффект пескования ясно подтверждает это положение.

Вековой опыт местного населения по пескованию глинистых участков, при правильном применении этого способа, может дать лучшие результаты, чем гипсование. На это имеются указания и у прежних авторов.

На основании всего изложенного Успанов высказал некоторые общие положения и сделал предварительныё выводы.

1. Исследованные нами такыры Куня-дарьинской древнеаллювиальной равнины являются образованиями современными (в геологическом отношении). Они развиты на древних аллювиальных (речных) наносах, глинистых с поверхности, в отдельных случаях претерпевших некогда засоление при близком стоянии грунтовых вод. Предполагать, что такыры Куня-дарьи сложены делювиальными отложениями, накопленными на поверхность более древнего аллювия, нет никаких оснований. В зависимости от периодичности затопления и продолжительности застаивания древних речных вод, отложивших глинистый аллювий, на котором позднее развились такыры, они (аллювии) могли быть то более, то менее глинистыми и различной мощности. Это, однако, не исключает возможности образования такыров в других районах, на депрессиях, путем сноса водой и ветром мельчайших частиц с окружающих возвышенностей. Формирование корки и некоторое обособление морфологических признаков обязаны последующим воздействиям поверхностных факторов. В этом отношении в верхних слоях их можно усмотреть начало почвообразовательного процесса, но еще очень слабого. Голая и растрескавшаяся поверхность такыров обязана исключительно инсоляции и действию поверхностных вод. Некоторая засоленность нижних слоев может быть связана с былой засоленностью самого грунта. Обессоленность верхней корки обусловлена последующим вымыванием, в результате застаивания поверхностных дождевых и снеговых вод. Последнее обстоятельство (застаивание воды) не является причиной отложения глинистого осадка, а лишь следствием малой проницаемости его. Но как вторичный, постоянно действующий фактор, оно может изменить ход процесса в ту или другую сторону (миграция солей).

2. Механический состав такырной корки и подкоркового слоя при отсутствии органического вещества является решающим моментом, обусловливающим физико-химические свойства такыра.

3. Емкость поглощения почв низкая, и колеблется в пределах 10 моль-эквивалентов.

4. Выделение коллоидов в образцах с разрушением карбонатов дает около 15% частиц <0,0002 мм. Таким образом мнение о бедности коллоидами такыров и вообще сероземов фактами не подтверждается; следовательно, вопрос о причинах малой емкости поглощения этих почв остается пока открытым. Отсутствие гуматных коллоидов являтся одной из причин этого явления.

5. О «солонцеватости» и «несолонцеватости» такыров можно говорить лишь относительно. Величина поглощенного натрия для такыров не является решающим фактором, обусловливающим физико-химические свойства их. При большом количестве карбонатов и малой емкости поглощения, роль незначительного абсолютного содержания натрия [несмотря на относительно большее его процентное содержание (18-20% от емкости)] не проявляется.

6. Поэтому гипсование не может служить способом коренной мелиорации такыров. Пескование в сочетании с органическим и минеральным удобрением является лучшим средством для улучшения водно-воздушного режима тяжелоглинистых почв в условиях орошения.

Заканчивая pa этом наши предварительные сообщения о генезисе и мелиорации такыров, отметим, что такыры представляют не только практический, но и теоретический интерес в познании многих тайн образования «пустынь» Средней Азии и Казахстана.

Наряду с освоением глинистых площадей и засоленных глинистых наносов в поливных условиях, такыры представляют конечно, хозяйственное значение. Но собственно «такыры» как производительные ресурсы пока играют незначительную роль. Недаром говорили раньше казаки «такыр кедей» (абсолютный бедняк) про человека, не имеющего ничего, кроме собственных рук. Поэтому едва ли можно говорить пока о «большом хозяйственном значении их» как посевных площадей.

Мы, конечно, далеки от мысли предсказать этим постоянным спутникам пустыни печальную будущность, как это делал геолог А.М. Коншин 50 лет тому назад. Описывая «песчаные бугры, глинистые такыры, соленосные соры» и подчеркивая «могущественное» действие климатических факторов, на жизнь пустыни, он писал в 1886 году: «Вот почему этой стране (Закаспийский край) суждено долго носить характер печальной пустыни». Тогда это было простительно ему. Но когда могущественнейший фактор, изменяющий природу, - человек, разрушивший оковы старого мира и овладевший последними достижениями науки и техники, объяснит тайну среднеазиатских «пустынь», являвшихся 18 лет тому назад царской колонией, тогда вооруженная современной техникой могучая его рука раздавит твердую корку такыра, и голая «как паркет» такырная поверхность превратится в цветущий социалистический оазис.

Из работы У. Успанова «К вопросу о генезисе и мелиорации такыров»